ヘルスケアテックの最新動向!市場成長と注目サービスを解説

私たちの健康管理や医療のあり方は、ヘルスケアテックの進化によって大きく変わりつつあります。AIやビッグデータ、IoT、ウェアラブルデバイスを活用した最新技術が、個別化医療や遠隔診療を可能にし、より効率的で精度の高い健康管理を実現しています。

また、高齢化社会や医療費の増加といった課題を背景に、今後もヘルスケアテックの市場は急成長すると予測されています。

本記事では、ヘルスケアテックの最新動向や主要企業、今後の展望を詳しく解説します。

まずはここから!ヘルスケアテックの基本定義と構成要素

ヘルスケアテックとは、テクノロジーを活用して医療や健康に関する課題を解決し、より質の高いケアを提供する革新的な取り組みのことです。

AIやIoT、ウェアラブルデバイスなどの先端技術を医療現場や日常の健康管理に応用することで、診断精度の向上や医療従事者の負担軽減、さらには個人に最適化された予防・治療の実現が進んでいます。

近年では、感染症のパンデミック、先進国における急速な高齢化、そして地方における医療体制のひっ迫が、より良い医療サービスとヘルスケア体験の重要性を一層高めています。これらの課題に対応する手段として、ヘルスケアテックの活用は不可欠なものとなりつつあります。本記事では、そんなヘルスケアテックの基本的な定義や構成技術、その全体像について、わかりやすく解説していきます。

ヘルスケアテックとは?

ヘルスケアテック(Healthcare Technology)とは、ITやIoT、AIなどの先端技術を活用し、健康管理や医療サービスの向上を目的とする技術の総称です。

ウェアラブルデバイスやスマートフォンアプリ、クラウドシステムなどを活用し、個々の健康データをリアルタイムで収集・分析することで、病気の予防や早期発見、診断、治療、アフターケアの精度を高めます。

特に、遠隔診療やAIを活用した診断支援、個人向けの健康管理ツールが急速に発展しており、医療従事者だけでなく一般の人々にとっても身近な技術となりつつあります。

ヘルスケアテックが注目される背景

ヘルスケアテックが急速に発展している背景には、高齢化社会の進行、医療費の増大、そして健康志向の高まりといった社会的な要因が深く関係しています。

特に日本では、総人口に占める高齢者の割合が増加の一途をたどり、慢性疾患や生活習慣病を抱える人の増加が医療現場の大きな負担となっています。このような状況下で、病気の早期発見や予防医療の重要性が再認識され、個々人の健康を日常的にサポートするテクノロジーの導入が強く求められています。

また、医療費削減の観点からも、遠隔医療やAI診断支援、健康データの効率的な活用といったヘルスケアテックの導入が、医療機関や行政によって積極的に推進されています。

実際に政府も、以下のような施策を通じてヘルスケアテックの普及を後押ししています:

- 「オンライン診療の恒久化」(2022年):新型コロナウイルス感染症の影響で臨時的に認められていた初診からのオンライン診療が、法制化により恒久的に可能となり、非接触かつ地域格差のない医療提供体制の整備が進行中です。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000816004.pdf - 「デジタル田園都市国家構想」:政府が掲げるこの構想では、地域格差を縮小するためのデジタルインフラ整備の一環として、遠隔診療や医療データ連携の拡充が重要テーマに位置づけられています。

出典:デジ田メニューブック|デジタル田園都市国家構想 - 「健康・医療戦略推進本部」の政策:政府はこの本部を通じて、健康寿命の延伸や医療の効率化、医療AI・ビッグデータの利活用を国家戦略として推進しています。

出典:医療機器・ヘルスケア開発協議会|健康・医療戦略推進本部

さらに、コロナ禍を経て非接触型の医療サービスが社会全体で求められるようになり、リモート診療やオンライン健康管理ツールの利用は今や一過性の流行ではなく、持続可能な医療インフラの一部として定着しつつあります。これらの要素が重なり合い、ヘルスケアテックの注目度と導入ニーズはますます高まりを見せています。

進化するヘルスケアテックの最前線!今注目すべき最新トレンドとは

医療とテクノロジーの融合が加速するなか、ヘルスケアテックの進化は、かつてないスピードで医療現場と私たちの暮らしに影響を与えています。

AIによる診断支援や、ビッグデータを活用した疾病予測、遠隔診療の普及、個人に最適化されたパーソナライズド医療の登場など、これまでSFのようだった医療体験が現実のものとなりつつあります。

この章では、現在注目されている主要な技術トレンドをわかりやすく紹介し、それぞれが医療・健康管理にどのような変化をもたらしているのかを詳しく解説します。未来の医療を担う最先端の動きを、ぜひ押さえておきましょう。

テクノロジーの進化とヘルスケアの融合

近年、AI(人工知能)、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの先端技術が、医療分野に大きな変革をもたらしています。AIを活用した診断支援システムは、医師の診断精度向上に寄与し、画像診断や病理診断の現場ではすでに実用化が進んでいます。

また、ビッグデータと呼ばれる人間では全体を把握することが困難である大量のデータ群を処理する技術の向上により、医療の現場では、患者の健康データや診療記録を活用して、病気の発症リスクを予測したり、個別に最適な治療方針を立てることが可能になってきています。

さらに、情報を改ざんできない形で分散管理する技術であるブロックチェーンが電子カルテなどの医療データの管理に活用され始めています。これにより、セキュリティの強化や、病院間でのスムーズなデータ共有が期待されているのです。

このような技術の導入によって、医療サービスの質は大きく向上し、診療や治療がよりスムーズかつ正確に行える環境が整いつつあります。 テクノロジーが医療にもたらす可能性は、今後ますます広がっていくでしょう。

一人ひとりに最適な治療を実現する「パーソナライズド医療」の台頭

従来の医療は、画一的な診断・治療が一般的でしたが、遺伝情報や生活習慣に基づくパーソナライズド医療が注目を集めています。このアプローチでは、遺伝子検査や個々の健康データを分析し、患者ごとに最適な治療法を提案します。

例えば、がん治療においては、遺伝子解析を用いた「プレシジョン・メディシン(精密医療)」が発展し、患者の遺伝的特性に基づいた抗がん剤の選択が可能になっています。

また、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の分野でも、個々のライフスタイルに合わせた予防・治療プログラムが開発されており、より効果的な健康管理が実現しています。

今後、ウェアラブルデバイスやスマートフォンアプリを通じて、日常的に健康データを収集し、AIが個別最適化されたアドバイスを提供するサービスの普及が進むと予測されます。

リモートヘルスケアの普及

コロナ禍を契機に、遠隔診療やオンライン健康相談サービスの需要が急増しました。これにより、診療時間や場所の制約を受けることなく、患者が医師の診察を受けられる環境が整いつつあります。

特に、医師不足が深刻な地方や過疎地域では、都市部の専門医とオンラインでつながる遠隔医療が重要な解決手段となっています。たとえば、MICIN社が提供するオンライン診療サービス「curon」は、スマートフォンを通じて診察・処方・決済を一貫して行えるシステムとして、多くの医療機関で導入が進んでいます。

参考:【医療機関向け】オンライン診療サービスcuron《クロン》 | 導入医療機関数トップクラス

また、医師への健康相談をオンラインで行えるツールも拡大しており、代表的なサービスにエムスリー株式会社が提供する「AskDoctors」があります。このサービスでは、利用者が気になる症状や健康の不安について質問を投稿すると、現役の医師が匿名で回答してくれる仕組みとなっており、正確な医療知識に基づいたアドバイスを得ることができます。医療機関に行くべきか迷う段階での判断材料として多くの人に利用されています。

参考:アスクドクターズ|ネットで医師に相談・Q&A検索

高齢者向けには、リモートモニタリング製品の導入も進んでおり、たとえばパラマウントベッド社が開発した「眠りSCAN」は、ベッド下に設置された非接触型センサーによって、呼吸・心拍・寝返りなどを常時モニタリングします。異常が検知された場合には自動で通知される仕組みとなっており、夜間の見守り業務の負担軽減や迅速な対応に貢献しています。介護施設や在宅医療の現場で広く活用されており、高齢者の安全を支える有効なソリューションとなっています。

参考:TECHNOLOGY&HISTORY | 会社情報 | パラマウントベッド株式会社 | PARAMOUNT BED

今後もリモートヘルスケアは拡大し、医療へのアクセス向上と医療負担の軽減に貢献していくでしょう。

最前線で活躍中!ヘルスケアテック導入企業のリアルな事例集

ヘルスケアテックが注目される一方で、実際にどのような企業がどんなサービスを提供し、どのような効果を生み出しているのか気になる方も多いのではないでしょうか?日本国内外で、AI問診、遠隔診療、デジタル治療アプリ、脳神経インターフェース、ウェアラブルセンシング技術など、さまざまな形でテクノロジーが医療と健康分野に導入されています。

この章では、話題のスタートアップからグローバル企業まで、注目すべき導入事例をピックアップしてご紹介します。それぞれの企業がどのような課題に挑戦し、どんな成果を上げているのかを通して、ヘルスケアテックの「今」を実感できるはずです。

Ubie株式会社

Ubie株式会社は、AI問診システムを活用して医療機関の業務効率化と患者の利便性向上を実現している日本発のヘルスケアテック企業です。同社の開発した「Ubie AI問診」は、患者がスマートフォンやタブレットで症状を入力すると、AIが適切な問診結果を生成し、医師の診断をサポートします。これにより、問診にかかる時間を削減し、診療の質とスピードを両立することが可能となっています。すでに全国の病院やクリニックで導入が進んでおり、医療現場での負担軽減に大きく貢献しています。

株式会社CureApp

株式会社CureAppは、“治療アプリ”を開発する医療スタートアップとして注目を集めています。代表的なサービスには、ニコチン依存症や高血圧症に対する治療用アプリがあります。これらのアプリは医師の処方に基づいて患者が利用し、日々の記録やガイダンスを通じて行動変容を促進。治療効果が医学的に認められており、デジタルセラピューティクス(DTx)の国内先駆けとして、多くの医療機関で導入が進んでいます。

出典:CureApp HT 高血圧治療補助アプリ 血圧チャレンジプログラム

株式会社MICIN

MICINは、上で述べたオンライン診療プラットフォーム「curon(クロン)」を提供する企業です。curonは、患者がスマートフォンを使って医師の診察を受け、処方箋の受け取りや決済までを一貫してオンラインで完結できるサービスです。特に通院が難しい高齢者や地方在住者にとっては、医療アクセスの格差を解消する重要な手段となっており、国内外で導入が進んでいます。

出典:オンライン診療サービス「curon(クロン)」 電子処方箋に対応します~スムーズな医療体験と、患者に寄り添った医療サービス提供をサポート~ | 株式会社MICIN

VIE株式会社

VIE株式会社は、脳波を中心としたニューロテクノロジーを活用し、人々の感性や心の状態を可視化するプロダクトやサービスを開発しているスタートアップ企業です。代表的な製品である「VIE Zone」や「VIE Chill」は、イヤホン型のウェアラブル脳波計として、日常的に脳波データを取得することが可能です。これにより、ユーザーのリラックス度、集中度、感情変化などをリアルタイムで計測し、感情の自己理解やストレスマネジメントといったメンタルヘルスケアに活用することができます。

出典:VIE Zone/Chill – Neuro Earphones

さらに、音楽や記憶と脳の関係に着目した「うたメモリー」プロジェクトでは、高齢者を対象とした認知機能トレーニングや回想療法にも取り組んでおり、医療・福祉領域における感性支援の可能性も広がっています。

出典:VIE, Inc.

Neuralink

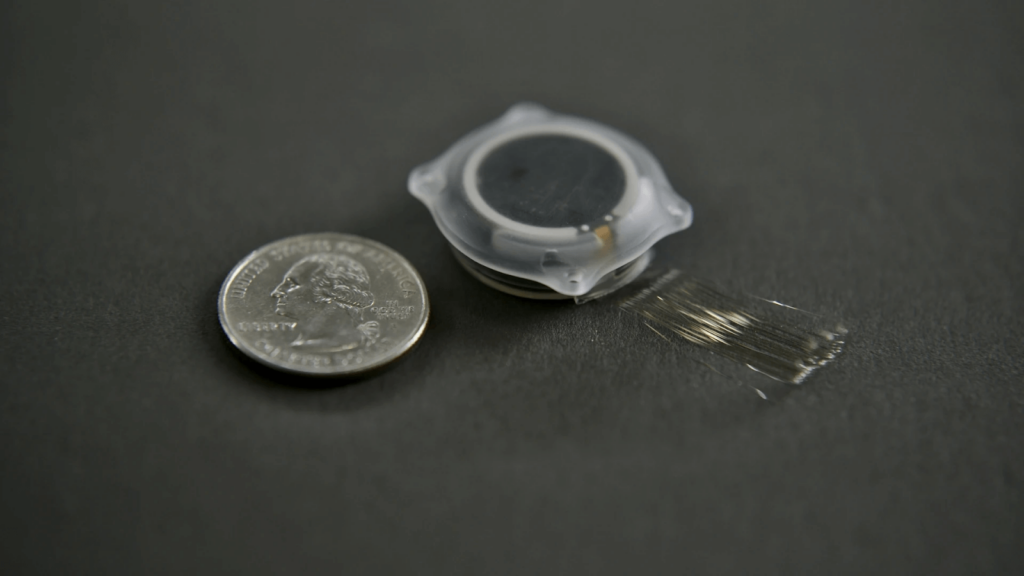

米国のNeuralink社は、脳とコンピュータを直接つなぐ「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」の開発を進めています。脳に小型のデバイスを埋め込み、神経信号を読み取ることで、四肢麻痺のある患者がデバイスを操作できる未来を目指しています。この技術はまだ臨床試験の段階ですが、脳疾患の治療や身体機能の回復に革新をもたらす可能性があると世界中で注目されています。

出典:Neuralink — Pioneering Brain Computer Interfaces

BioIntelliSense

BioIntelliSenseは、アメリカ発のウェアラブルヘルスモニタリング企業で、コインサイズのデバイス「BioSticker」や「BioButton」を開発しています。これらのデバイスは胸部や腕に貼るだけで、体温、心拍、呼吸数、体動などを24時間モニタリング可能。新型コロナウイルス感染対策としても採用され、早期の体調変化を察知することで、院内感染や重症化のリスク軽減に貢献しています。高齢者介護や在宅医療の分野でも応用が進んでいます。

進化の裏に潜む課題とは?ヘルスケアテックの未来と可能性に迫る

AIやIoTの導入によって急速に発展を遂げるヘルスケアテックですが、その進化の裏には、いくつもの乗り越えるべき課題が存在しています。

個人情報の保護やセキュリティ対策、医療現場とのギャップ、技術導入のための法制度や倫理的課題など、テクノロジーだけでは解決できない問題も浮き彫りになってきました。しかし同時に、これらの課題を克服することで、医療はさらに進化し、より多くの人々にとって安全で身近なものになる可能性を秘めています。

この章では、ヘルスケアテックが直面する主な課題と、それらを乗り越えた先に広がる未来の姿について、わかりやすく解説します。

データプライバシーとセキュリティの確保

ヘルスケアテックが発展する中で、個人の医療データの取り扱いが大きな課題となっています。医療データには、病歴や遺伝情報、ライフスタイルデータなど極めて機密性の高い情報が含まれるため、不適切な管理や情報漏洩のリスクが常に伴います。特に、サイバー攻撃の標的となるケースが増えており、厳格なデータ保護対策が求められています。

その対策として、ブロックチェーン技術の活用や、ゼロトラスト・セキュリティモデルの導入が注目されています。ブロックチェーンは、データの改ざんを防ぎつつ、患者が自身の医療データのアクセス権を管理できる仕組みを提供します。

また、ゼロトラスト・セキュリティは、内部ネットワークの通信であっても常に認証を必要とするシステムであり、医療機関のサイバーセキュリティ強化に有効です。

こうした技術の導入とともに、患者自身がデータ管理の重要性を理解し、慎重に情報を提供する意識を持つことも重要です。

技術と医療現場のギャップの解消

ヘルスケアテックの進化は目覚ましいものの、実際の医療現場への導入は必ずしもスムーズではありません。

特に、高度なAI診断システムやウェアラブルデバイスが登場しても、医療従事者がそれらを使いこなすための教育が不足している場合、現場での活用が進まないケースがあります。

また、新技術が導入される際には、既存の医療プロセスとの統合や、法規制との適合も大きな課題となります。

このギャップを埋めるためには、医療従事者向けのデジタルヘルス教育の強化が不可欠です。例えば、医療AIの活用方法や電子カルテの最新技術に関する研修を定期的に実施し、現場のITリテラシーを向上させる取り組みが求められます。また、医療機関とテクノロジー企業の連携を深め、実際の診療現場での試験運用を積極的に行うことも重要です。これにより、医療従事者のニーズに即した技術開発が可能となり、より実用的なソリューションが生まれるでしょう。

ヘルスケアテックの未来予測

今後、ヘルスケアテックの市場はさらに拡大し、個別化医療やリモートヘルスケアの進化が加速すると予測されています。

特に、遺伝子情報を活用した精密医療(プレシジョン・メディシン)や、AIによる診断・治療計画の最適化は、医療のあり方を大きく変える可能性があります。

また、5G通信の普及により、リアルタイムで高精度の医療データをやり取りできるようになり、遠隔手術やロボット手術のさらなる発展が期待されています。

一方で、ヘルスケアテックの発展には規制や倫理的な課題も伴います。例えば、AIが診断を下す際の責任の所在や、個人データの取り扱いについての国際的なルール整備が不可欠です。そのため、技術開発だけでなく、法制度の整備や倫理的なガイドラインの策定が並行して進められる必要があります。

こうした課題をクリアしながら、ヘルスケアテックは今後も進化を続け、より多くの人々の健康を支える重要な役割を担っていくでしょう。

これからの医療と健康を変えるヘルスケアテックの力

ヘルスケアテックは、AIやビッグデータ、ウェアラブルデバイスなどの最新技術を活用し、医療の質を向上させる革新的な分野です。高齢化社会の進行や医療費の増加といった社会的課題に対応するため、多くの企業がヘルスケアテックの開発・導入を進めています。

一方で、データプライバシーの確保や医療現場とのギャップといった課題も存在します。これらを克服するためには、技術の進化だけでなく、セキュリティ対策や医療従事者への教育、法制度の整備が必要です。

今後、パーソナライズド医療や遠隔医療の普及がさらに進み、ヘルスケアテックはより多くの人々の健康を支える存在となるでしょう。技術の発展とともに、安全かつ効果的な活用を目指し、業界全体での取り組みが求められています。

WRITER

NeuroTech Magazine編集部

BrainTech Magazine編集部のアカウントです。

運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。

一覧ページへ戻る