朝食を抜くと心はどうなる?デジタルデータが映す食生活とうつ症状の関係

私たちにとって「食べること」は、毎日の楽しみであり、生活のリズムを整える大切な行動のひとつです。しかし、気分が落ち込んでいるときには、「なんとなく食欲がわかない」と感じることもあるのではないでしょうか。実際に、うつ状態にある人は、食事のタイミングや内容が乱れやすくなる傾向があるといわれています。

たとえば、朝食を抜いたり、夜遅くにドカ食いしてしまったりと、日々の食習慣に変化が生じやすくなります。こうした変化は、心の状態を反映している可能性があります。

では、うつと食習慣の関係を、主観的な感覚だけでなく、客観的なデータから確かめることはできるのでしょうか。この問いに対して、最新の研究が興味深い答えを示しています。

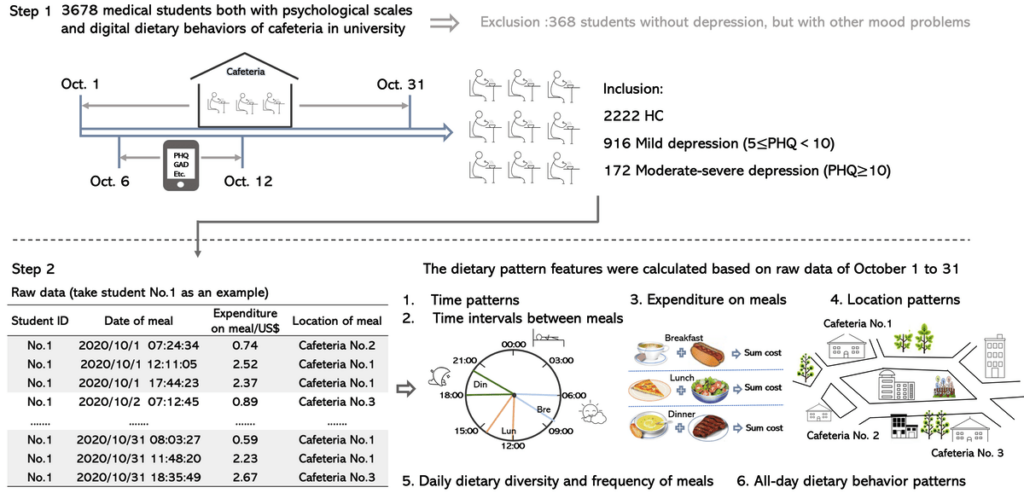

中国のある大学では、学生3,310人を対象に、約1か月間のキャンパス食堂の利用記録を収集しました。記録には、食事をとった時間帯や回数、購入したメニュー、支出額といった日常的な行動データが含まれています。さらに、期間の途中で実施した心理調査により、学生たちの抑うつ症状の程度を評価しました。

この研究では、日々の食事データと心理状態を突き合わせることで、うつ傾向のある学生がどのような食習慣を持っているのかを明らかにしようとしています。デジタル行動観察によって見えてきた、食生活と心のつながりに注目してみましょう。

うつ状態になると食習慣はどう変わる?

抑うつ状態になると、食欲が極端に落ちたり、反対に過食傾向が強まったりすることがあります。こうした症状は、精神医学の分野では以前から知られており、実際にDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)でも「食欲や体重の変化」はうつ病の診断基準のひとつとされています。

また、朝食をとらない習慣がある人は抑うつリスクが高くなるという関連性も、これまで複数の研究で報告されてきました。加えて、夕方以降に活動や食事が偏る夜型の生活リズムも、メンタルヘルス上のリスクファクターと考えられています。

また、朝・昼・晩の3食を毎日きちんと食べている人は、将来的にうつ病を発症するリスクが低いという研究報告もあります。反対に、朝食を抜いて昼と夜だけ食べる生活は、体内時計(概日リズム)の乱れを通じて、心の不調と関連する可能性が指摘されてきました。

ただし、これまでの多くの研究は自己申告に基づいたものであり、実際の日常行動を客観的にとらえたデータは限られていました。今回紹介する研究チームは、そのギャップを埋めるために、日々の食事記録と心理状態をデジタルデータから分析し、抑うつと食習慣の関係をよりリアルに明らかにしようと試みました。

メンタルヘルスについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

電子マネーの記録から学生の食行動を読み解く

この研究は、中国のある大学キャンパスで実施されました。ちょうどCOVID-19の感染拡大対策として、学生たちはキャンパス内で生活し、すべての食事を学内の食堂でとるという環境にありました。食堂での支払いには電子マネー機能付きの学生証が使われていたため、「いつ」「どこで」「何を」「いくらで」食べたのかという詳細なデータが自動的に記録されていたのです。

研究チームはこの膨大な電子記録を匿名化したうえで解析し、学生一人ひとりの日々の食生活パターンを客観的に抽出しました。分析では、1日あたりの食事回数、朝・昼・夕それぞれの食事時刻や食間の間隔、各食事での支出額、食べたメニューの多様性など、合計6つの指標が用いられました。

さらに、1日の食事の組み合わせ(たとえば朝昼晩の3食すべて/昼と夜のみ/朝と昼のみなど)を7つのパターンに分類し、各学生がそのどのパターンの日を何日送っていたかを集計することで、食習慣の規則性も評価しました。

こうした客観的な行動データと、調査期間の途中で行われた抑うつ症状に関する自己評価(自己記入式尺度)の結果を照合し、どのような食行動が抑うつの程度と関連しているのかが分析されました。

最終的に解析対象となったのは3,310人の学生で、そのうち約3割が「抑うつ傾向あり」と判定されました。内訳は、軽度の抑うつが916人、中等度以上の抑うつが172人、残りの2,222人は健常とされる対照群に分類されています。

朝食を抜く生活が、メンタルヘルスの乱れと結びついていた

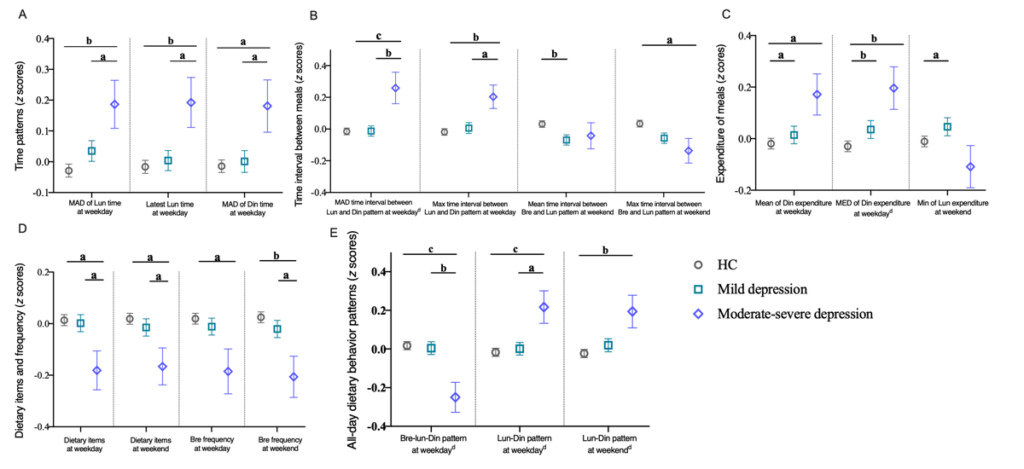

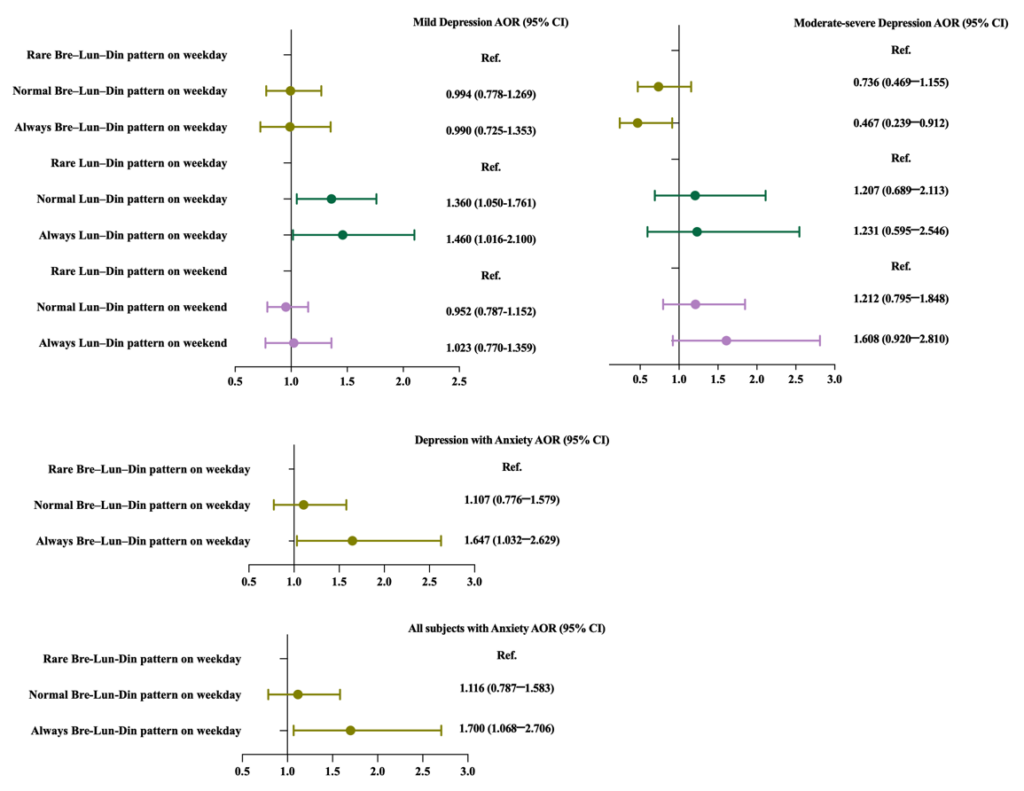

こうして得られたデータを分析した結果、食事パターンの乱れが抑うつ症状の程度と深く関係していることが明らかになりました。特に中等度から重度の抑うつ状態にある学生では、朝・昼・晩の3食を規則正しくとる日が少なく、多くの日で「昼と夜の2食だけ」で済ませている傾向が見られました。

統計解析の結果でも、毎日欠かさず3食をとる学生の割合は、中〜重度のうつ群では健常者のおよそ半分にとどまりました。一方、昼食と夕食の2食だけをとるパターンは、軽度の抑うつ群で有意に多く確認されました。

つまり、抑うつの程度が重くなるほど朝食を抜く日が増え、1日の食事回数そのものも減っていく傾向があることがわかります。実際、重度の抑うつ群では平日・週末の両方で朝食をとる頻度が健常者よりも明らかに低く、朝食をまったくとらなかった日が多く記録されていました。

一方で、軽度の抑うつ状態にある学生では朝食の頻度自体は健常者とほぼ変わらないものの、1日のうち昼と夜だけで済ませる日がしばしば見られ、食事のリズムがやや崩れている様子がうかがえました。

うつの兆候は「いつ何を食べるか」にも表れていた

さらに、食事をとる時間帯にも大きな違いが見られました。抑うつ傾向のある学生は、食事のタイミングが全体的に不規則で、日によってばらつきが大きくなる傾向がありました。特に昼食や夕食の開始時刻には大きな変動があり、食事と食事の間隔も一定しないことが多かったのです。

わかりやすい例として、1日の最初の食事(=朝食または昼食)の時間が、抑うつ傾向の強い学生では平均して健常者より2時間遅かったというデータがあります。これは、朝食をとらずに昼過ぎになってようやく食事をとるという生活が常態化していたことを示しています。

また、食事の内容にも注目すべき差がありました。抑うつ度が高い学生ほど、食べるメニューの種類が少なく、つまり日々の食事の多様性が低い傾向が見られました。一方で、夕食にかける金額は高くなるという特徴もありました。

簡単にまとめると、「うつ傾向のある人は朝食を抜きがちで、夕方にまとめて食べる」傾向が強いということです。こうした偏りのある食生活は、昼間に食事をとれなかった分を夜に補っている可能性や、夜になると過食しやすくなる心理状態(いわゆるナイトイーティング症候群)とも関連していると考えられます。

食行動のパターンで重度の抑うつを推測できるか?

興味深いことに、研究チームは収集した食習慣データを使って、抑うつ状態を客観的に検出できるかどうかの分析も行いました。具体的には、機械学習の手法のひとつであるサポートベクターマシン(SVM)に、各学生の食行動パターンを特徴量として学習させ、健常者と抑うつ傾向のある学生を分類させるという試みです。

その結果、食事パターンの情報だけをもとに、重度の抑うつ状態かどうかを約67%の精度で予測することに成功しました。決して完璧な精度とは言えませんが、日常的な行動データからメンタル不調の兆しをとらえられる可能性を示した点は非常に意義深い成果です。

一方で、軽度の抑うつ状態については予測精度が53%とほぼ偶然と同程度であり、分類は難しかったことも報告されています。これは、症状が軽いうちは食習慣の乱れも目立ちにくく、機械学習モデルでも検出が困難だったためと考えられています。

逆に、症状が重くなると食事パターンの崩れも顕著になるため、アルゴリズムでもより明確な信号として検出されやすかったと推測されています。

考察:見えてきた朝食の意義とデジタル活用の可能性

今回明らかになった「朝食抜き・夕食偏重」という食生活のパターンは、なぜ心の健康に影響を及ぼすのでしょうか。その背景には、私たちの体内に備わっている生理的なリズム(概日リズム/サーカディアンリズム)と、ホルモン分泌のサイクルが深く関係しています。

私たちの身体は、24時間の周期で動く内部時計をもち、そのリズムは睡眠や光、そして食事のタイミングによって調整されています。なかでも朝食は、体内時計に「1日のスタート」を知らせる重要な合図です。朝起きて朝食をとることで、昼と夜の切り替えがスムーズに行われ、代謝や気分のバランスも整いやすくなります。

しかし、朝食を抜いてしまうと、こうした体内のリズム調整スイッチが押されないままになってしまいます。その結果、内部時計がずれ始め、1日を通しての心身のリズムが乱れてしまいます。言い換えれば、朝食を抜くという行動は、身体全体を夜型へとシフトさせてしまう可能性があるということです。

このリズムの乱れは、具体的な生理機能にも影響します。たとえば、通常は朝に高くなり、日中にかけてゆるやかに下がっていくはずのストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が、朝食を抜くことで高止まりしてしまう場合があります。また、血糖値のリズムが不安定になりやすく、脳内のセロトニンなどの神経伝達物質にも悪影響を与える可能性があります。こうした影響は、気分の落ち込みやストレス耐性の低下といった、心の不調につながるリスクを高めると考えられています。

実験的にも、食事時間が不規則になるとポジティブな感情を感じにくくなり、喜びや快感を得づらくなることが示されています。今回の研究で見られた「朝食を抜き、夕食に偏る」というパターンは、まさにこうした概日リズムの乱れが現実の生活にどう現れるかを示したものと言えるでしょう。

つまり、朝しっかりと食事をとって心身のスイッチを入れることが、メンタルヘルスの観点からも大切である理由が、こうした背景から見えてきます。

メンタル不調のサインを食事のログから見つけ出す

さらに注目すべき点は、このような日々の変化をデジタル技術によって客観的に捉えることができたという点です。今回の研究では、食習慣のデータが「デジタル・マーカー」として、メンタルヘルスの状態と関連づけられる可能性が示されました。これは、ニューロテック領域における行動データの活用に新たな道を開く成果です。

これまで、うつ状態の評価は主に本人の自己申告や質問票によって行われてきました。しかしそれでは、症状がかなり深刻になるまで周囲が気づけないことも少なくありません。本研究のように、日常のなにげない行動──たとえば「朝食を食べたかどうか」といった記録から、本人すら気づいていないメンタルの変化をとらえられるようになれば、早期の支援や介入につなげることができるかもしれません。

実際、大学のキャンパスという閉じた環境で、学生たちが毎日何気なく行っていた「食堂でカードをタップする」行動が、心の状態を映し出す重要なヒントになっていたという点は非常に示唆に富んでいます。

「朝食とうつ」の関係を深く知るには、さらなる研究が欠かせない

もちろん、こうしたアプローチには課題もあります。まず、今回の機械学習モデルの精度はまだ高いとは言えません。特に軽度の抑うつ状態を見分けることは難しく、今後の技術的な向上が求められます。行動パターンが大きく崩れる重度のケースでは検出しやすい一方で、変化が微細な軽症例では見逃されやすくなる傾向があります。

精度を高めるために、食事の情報だけでなく、睡眠や運動、スマートフォンの利用履歴など他の生活データを組み合わせることも考えられますが、それにはプライバシーの管理や誤検知への対応など、新たな課題も生じます。

さらに、今回の研究は中国の特定の大学で得られたデータに基づいているため、他の国や文化、年齢層でも同様の傾向が見られるかどうかは、今後の検証が必要です。食習慣は地域やライフスタイルによって大きく異なるため、それぞれの環境に応じたデータの蓄積が求められるでしょう。

そして最後に、この研究結果が示しているのはあくまで関連性であり、因果関係ではないという点にも注意が必要です。つまり、「朝食を抜くことがうつを引き起こす」のか、それとも「うつ状態にあるから朝食を食べられない」のかは、はっきりとは言えません。おそらくその両方が影響し合っていると考えられます。

それでも、今回の研究は規則正しい食生活がメンタルヘルスの維持に寄与する可能性をあらためて示してくれました。今後、前向きな介入研究などによって「朝食をとる習慣」がうつの予防や改善につながることが明らかになれば、「朝ごはんを食べよう」というシンプルなアドバイスが、科学的にも根拠あるメンタルケアの第一歩になるかもしれません。

今回紹介した論文📖

Zhu, Y., Zhang, R., Yin, S., Sun, Y., Womer, F., Liu, R., … & Wang, F. (2024). Digital Dietary Behaviors in Individuals With Depression: Real-World Behavioral Observation. JMIR Public Health and Surveillance, 10(1), e47428.

https://publichealth.jmir.org/2024/1/e47428

WRITER

Sayaka Hirano

NeuroTech Magazineの編集長を担当しています。

ブレインテックとウェルビーイングの最新情報を、専門的な視点だけでなく、日常にも役立つ形でわかりやすく紹介していきます。脳科学に初めて触れる方から、上級者まで、幅広く楽しんでもらえる記事を目指しています。

一覧ページへ戻る