お金が脳を守る?──ドイツの超高齢者調査が示した資産と認知症リスクの関係

日本を含む先進国では「人生100年時代」が現実のものとなりつつあります。その一方で、長寿は「認知症リスクの高まり」と表裏一体です。

統計によれば、80代の約15%、90代では3割を超える人が認知症を抱えており、100歳以上では実に6割以上にのぼります1。こうした状況を踏まえると、高齢化が進む社会において認知症は避けて通れない大きな課題だといえるでしょう。

では、認知症になるリスクを左右する要因にはどのようなものがあるのでしょうか。遺伝や年齢といった変えることのできない要因に加えて、生活習慣や教育歴、社会的なつながりなど、後天的に変えることが可能な要因も数多く報告されています。

さらに近年では、社会経済的な格差にも注目が集まっています。収入や資産の多寡が健康全般に影響を及ぼすことはよく知られていますが、脳の老化や認知症の発症とも深く関わっている可能性が議論されているのです。

平均86歳、943人のデータが語る認知症リスク

この疑問に迫ったのが、ハンブルク大学医学部のAndré Hajek氏、Hans-Helmut König氏らの研究チームです。彼らは 「Wealth, income and dementia in Germany: longitudinal findings from a representative survey among the oldest old」(BMC Public Health, 2025年発表)という論文で、その成果を報告しました。

研究では、ドイツ西部ノルトライン=ヴェストファーレン州で実施された大規模な縦断調査のデータを分析しています。対象となったのは80歳以上の高齢者943名(平均年齢86歳)です。自宅で暮らす人から施設入居者まで幅広く含まれ、より現実に近い超高齢者像が反映されました。

追跡期間は約2年で、認知症リスクは広く使われている認知機能スクリーニング「DemTect」によって評価されています。さらに参加者の「月々の収入額」と「総資産額(貯金や不動産など)」も調べられました。

これらは単に多い・少ないで分けるのではなく、統計学的に全体を4つのグループに分ける「四分位」という方法が使われました。つまり、収入や資産が少ない層から最も多い層までを均等に区切り、それぞれのグループで認知症リスクにどのような差があるかを比較したのです。

結果:資産と認知症に強い関係

統計解析の結果はきわめて明快でした。資産が多い人ほど認知症のリスクが低いという強い関連が確認されたのです。

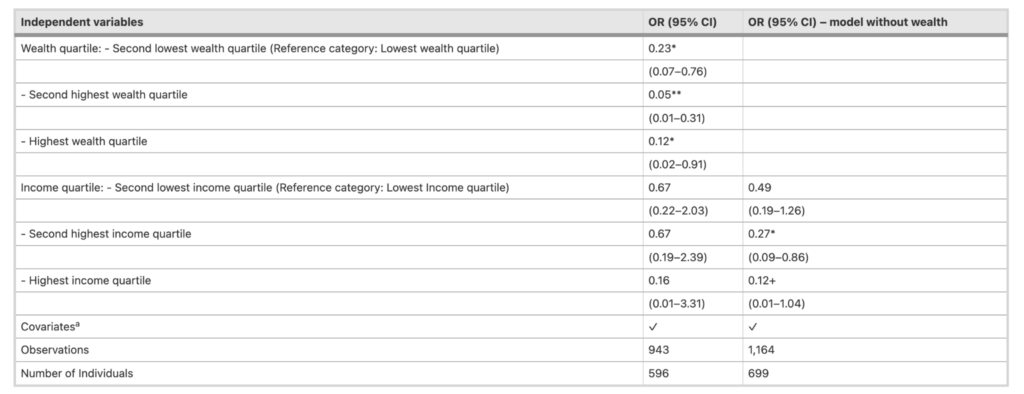

この結果は、参加者の年齢や性別、健康状態といった影響を統計的に取り除いたうえで、資産の違いによる認知症リスクを比較することで導かれました。分析には「ロジスティック回帰」という統計手法が用いられ、リスクの強さは「オッズ比」という指標で示されています。オッズ比が1より小さいほどリスクが低いことを意味します。

具体的には、資産が最も少ない層と比べると、下から2番目の層では認知症になるオッズが0.23倍となり、非常にリスクが低いことが示されました。同様に、資産がより多い層ではオッズが0.05倍と、極めて低いことがわかりました。

年齢や性別、健康状態といった他の要因を考慮に入れても、この傾向は揺るぐことはありませんでした。

一方で、月々の収入と認知症リスクの関係は、資産の影響を考慮に入れると相対的に弱く見えました。言い換えれば、『今どれだけの収入があるか』よりも、『これまでの人生でどれだけ資産を築いてきたか』の方が、認知症予防に対してより強い影響を与えている可能性が示されました。

富が認知症リスクを下げるメカニズム

研究チームは、この背景についていくつかの視点から解釈を加えています。まず注目されるのは「認知予備力(Cognitive Reserve)」という考え方です。

富裕層は教育や趣味、知的活動の機会に恵まれており、その積み重ねが脳に“余力”をもたらし、老化や病気の影響を受けにくくすると考えられます。加えて、質の高い医療や介護サービスにアクセスしやすいことも、認知症の進行を抑えるうえで有利に働く可能性があります。さらに、経済的不安が少ないことで慢性的なストレスが軽減され、それが脳への悪影響を抑えている点も見逃せません。

一方で、収入そのものは認知症リスクの低下と直接は結びつきませんでした。これは、分析に「資産」という要素を入れると、資産の影響があまりに強いために、収入の効果が見えにくくなってしまうからだと研究者は説明しています。

実際に資産を外してデータを再解析してみると、収入が高い人ほど認知症になりにくい傾向が一部で確認されました。つまり、収入にも一定の関係はあるものの、資産の持つ影響力の方がずっと大きいのです。

高齢社会政策への応用可能性

この研究の意義は、単に「お金持ちは認知症になりにくい」という話にとどまりません。著者らは「経済的不平等を是正することが、認知症の社会的負担を減らす有効な方策になり得る」と指摘しています。

高齢者の生活を支える資産形成や再分配政策は、医療費や介護費用の抑制といった経済効果だけでなく、人々の脳の健康を守る施策としても意味を持つのです。

日本もドイツと同様に超高齢社会に突入しています。老後の「脳格差」を生まないために、資産形成支援やセーフティネットの強化はますます重要になっていくでしょう。

経済的な余裕は、これまでの人生を豊かにするだけでなく、老後の脳を守る盾としても働いているのかもしれません。「資産格差を縮めることは、社会全体の認知症予防策にもつながる」と考えると、この研究は単なる学術的発見を超え、社会の未来に直結する大きな示唆を与えているといえるでしょう。

今回紹介した論文📖

André Hajek, Snorri Bjorn Rafnsson, Razak M. Gyasi, Hans-Helmut König

Wealth, income and dementia in Germany: longitudinal findings from a representative survey among the oldest old

BMC Public Health (2025).

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-24239-1

- Cao Q, Tan C-C, Xu W, Hu H, Cao X-P, Dong Q, et al. The prevalence of dementia: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis. 2020;73(3):1157–66.

↩︎

WRITER

Sayaka Hirano

NeuroTech Magazineの編集長を担当しています。

ブレインテックとウェルビーイングの最新情報を、専門的な視点だけでなく、日常にも役立つ形でわかりやすく紹介していきます。脳科学に初めて触れる方から、上級者まで、幅広く楽しんでもらえる記事を目指しています。

一覧ページへ戻る