脳波測定技術の基本とビジネス活用法

脳波測定技術は、医療、スポーツ、エンターテインメント、さらには個人のヘルスケア管理に至るまで、多岐にわたる分野でその利用が進んでいます。

本記事では、脳波測定の基本から、脳波測定が可能なデバイスの紹介、脳波測定のビジネス活用法までを解説します。

脳波の測定方法とは?

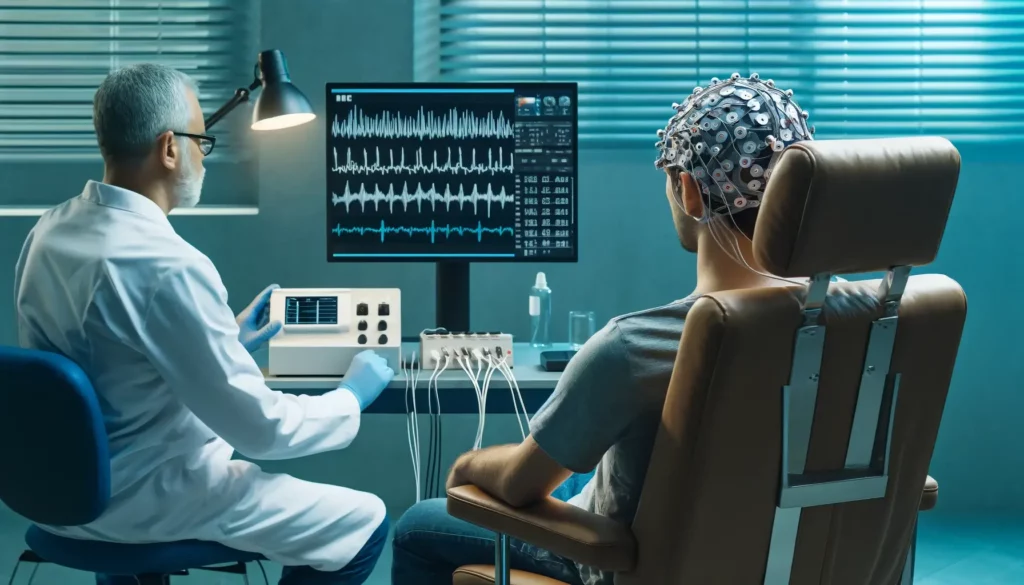

脳波測定とは、脳の電気活動を記録し解析する技術です。この技術により、脳の状態をリアルタイムで観察することが可能となり、睡眠研究、疾患の診断、神経科学の研究、さらにはユーザーインターフェースの開発など、多岐にわたる用途で利用されています。ここでは、代表的な脳波測定の流れをご紹介します。

STEP1:電極の配置

脳波測定は通常、多数の小さな電極を頭皮に配置して実施されます。これらの電極は、頭皮を通して脳から発せられる微小な電気信号を捉えます。

STEP2:信号の記録

配置された電極を通じて、脳の電気活動を記録します。この際、信号はアナログ形式(波形で表される形式)で得られます。しかし、現代の科学技術ではデジタル形式(数値データとして処理される形式)の方が分析しやすいため、このアナログ信号をデジタル信号に変換する必要があります。

この変換を行うためには、高度な信号処理技術が用いられます。具体的には、不要なノイズ(乱れや無関係な信号)を取り除き、必要な脳波の信号を明確にするための補強が行われます。このようにして脳の電気活動をより正確に、よりクリアに捉えることができるようになります。

STEP3:データの分析

記録された脳波データは、さまざまな波形(アルファ波、ベータ波、デルタ波など)に分析され、これに基づいて脳の活動パターンを評価します。これらの波形は、睡眠、リラクゼーション、集中、ストレスなど、異なる心理状態を反映しています。

脳波測定でわかることは?

脳波測定を通じて、ストレスレベル、注意力、感情状態など、多岐にわたる脳の活動情報を読み取ることができます。たとえば、睡眠中の脳波パターンを分析することで、睡眠障害の診断や改善策の検討が可能になります。また、癲癇(てんかん)の診断や瞑想の深さを知るためのツールとしても利用されています。

ビジネス面では、脳波測定で得られた情報を活用して従業員のウェルビーイングの向上を支援したり、顧客体験を向上させる製品開発につなげることで活用されています。

脳波測定ができるデバイスを紹介

脳波測定には、さまざまな種類のデバイスが利用されています。これらのデバイスは、それぞれ特定の用途や環境に適した機能を持っています。

医療現場で使用される高精度の機器から、一般の方が日常生活で使用できる手軽なウェアラブルデバイスまで、その範囲は広大です。以下では、脳波測定に必要な代表的なデバイスをいくつか紹介し、それぞれの特徴と主な用途について詳しく解説します。

脳波測定に必要なデバイスは?

fMRI

fMRI(機能的磁気共鳴画像法)とは、脳内の血流の変化を見ることで、どの脳の部分が活動しているかを映像で示す技術です。この方法は、脳のどの部位が特定の作業に関与しているかを調べるのに使われています。

非常に高度な技術で、主に病院で利用されており、fMRIを使って脳の構造を詳しく見ることで病気の診断に役立てられています。

EEG

EEG(脳波計)は、頭皮に配置されたセンサーを通じて脳の電気活動を測定するデバイスです。比較的低コストで手軽に使用でき、臨床はもちろん、日常生活やビジネスシーンでの使用が可能です。

MEG

MEG(磁気脳波計)は、脳が活動する際に発生する非常に小さな磁場を測定する高度な装置です。MEGを使用することで、どの脳の部分がいつ活動しているかを非常に詳細に追跡できます。

MEGは脳の活動をリアルタイムで正確に観察できるため、脳の働きを研究する認知科学や神経科学でよく利用され、特定の脳の障害を診断する際にも役立てられています。

NIRS

NIRS(近赤外線分光法)は、脳に近赤外線を当てて、脳内の血中酸素濃度の変化を測ることで、脳の活動を調べる技術です。NIRSは小型で持ち運びが可能なため、動きながらでも使用することが可能です。

特に小児の発達の研究や、スポーツ選手のトレーニング中の脳状態を研究する際など、実際の活動状況での脳の働きをリアルタイムで観察する際に用いられています。

PET

PET(陽電子放射断層撮影)は、特殊な放射性物質を体内に入れて、脳の活動を映像で見ることができる医療技術です。この放射性物質は体内で分解される際に信号を出し、その信号を捉えることで、脳のどの部分が活発に動いているか、またどの部分に問題があるかを詳しく調べることができます。

この技術は主に、アルツハイマー病やがんなど、特定の病気を持つ脳の状態を調べる際に利用されています。

ウェアラブル脳波計

最近ではウェアラブル脳波計が開発されており、帽子やヘッドバンド、イヤホンなどの形をしたデバイスで、日常生活の中で簡単に脳波を測定することがで可能です。

これらのデバイスを使うことで、ストレスの管理、瞑想の効果測定、集中力の向上など、自分の心の状態(脳の状態)を知り、健康やウェルネス(心身の健康状態)を向上させるのに役立ちます。日常的に使える手軽さが魅力で、多くの人々に利用されています。

これらのデバイスは、それぞれ特有の利点と制限があり、使用する状況や目的に応じて選択されています。脳波測定では、求められる精度、利便性、コストのバランス等を考慮して行うことが重要です。

イヤホン型脳波計VIE ZONEの事例紹介

VIE株式会社では、イヤホン型のウェアラブル脳波計「VIE ZONE」を提供しています。このデバイスは、耳に装着するイヤーチップに特別な電極が組み込まれており、耳から脳波を測定することが可能です。

事例 1 :ポーラ化成工業株式会社

ポーラ化成工業株式会社との共同プロジェクトにおいて、脳波からマインドフルネス状態を推定する技術の開発を支援しました。本取り組みでは、VIEのイヤホン型脳波計を用いて心理状態をリアルタイムに可視化し、化粧品がもたらす感性価値の分析に活用しました。

具体的には、ユーザーの脳波データを収集し、個人差を考慮した学習アルゴリズムを構築して、マインドフルネス状態を正確に推定するというものです。この技術により、化粧品の使用がどの程度マインドフルネス状態を引き起こすかを評価できるようになり、製品の処方設計や香料、容器形態などの改善に役立てられました。

参考: VIE STYLE、ポーラ化成工業が行なったマインドフルネス状態を脳波計測から推定する技術開発を支援

事例 2 :株式会社リコー

株式会社リコーと共同で、ブレインテックとゲーミフィケーションを活用し、仕事への内発的動機(働きがい)を高めるための共同研究を行いました。ゲーミフィケーションとは、ゲームの楽しい要素を仕事や学習などの活動に取り入れて、やる気や集中力を高める方法です。

このプロジェクトでは、VIEのイヤホン型脳波計を使用して、仕事に対する内発的動機をリアルタイムで評価し、ゲーミフィケーション要素を取り入れることで働きがいの向上を目指します。

イヤホン型脳波計で、ユーザーの脳波を計測し、心理状態をリアルタイムでモニタリングすることで、仕事中のモチベーションや集中度を把握することが可能です。リコーの目指す「はたらく歓び」の実現をサポートするため、このデバイスとゲーミフィケーションを組み合わせ、業務の効率化だけでなく、従業員の創造力を引き出し、自己実現の実感を高めることが期待されています。

参考:リコーとVIE STYLE、ブレインテックを活用した仕事への内発的動機向上に関する共同研究を開始

事例 3 :国立がん研究センター東病院

国立がん研究センター東病院と共同で、内視鏡処置中における患者の鎮静深度推定に関する研究を実施し、日本臨床麻酔学会第42回大会にて成果を発表しました。この研究ではイヤホン型脳波計を使用し、患者の脳波をリアルタイムでモニタリングすることで、鎮静深度を高精度に推定する方法を検証しています。

内視鏡処置を受ける患者の脳波を記録し、鎮静深度指標(RASS)および使用薬剤の情報を同時に取得できるシステムを開発しました。このデータをもとに機械学習モデルを構築した結果、中等度以上の鎮静状態を81.68%の精度で分類できることが確認されました。本技術により、内視鏡処置中の鎮静管理がより簡便かつ正確に行えるようになり、患者と医療従事者双方の安全性向上と負担軽減が期待されます。

参考:国立がん研究センター東病院とVIE STYLE、ウェアラブル外耳道脳波計を用いた内視鏡処置における鎮静深度推定法に関する研究成果を発表

ビジネスにおけるブレインテックの活用事例10選

ブレインテックがビジネスでどのように活用されているのかを示す、10の企業事例をまとめた資料をご用意しました。無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

ビジネスでの活用も期待される脳波測定

脳波測定技術は、医療、スポーツ、エンターテインメント、ヘルスケア管理など多岐にわたる分野で活用されています。脳波測定により従業員のストレス管理や集中力向上に役立て、消費者向け製品開発でもパーソナライズされたユーザー体験を提供することに取り組む企業も増えてきています。

多様なビジネス分野で新たな価値を創出し続けている脳波測定技術は、今後もその応用範囲はさらに広がっていくでしょう。

WRITER

Sayaka Hirano

BrainTech Magazineの編集長を担当しています。

ブレインテックとウェルビーイングの最新情報を、専門的な視点だけでなく、日常にも役立つ形でわかりやすく紹介していきます。脳科学に初めて触れる方から、上級者まで、幅広く楽しんでもらえる記事を目指しています。

一覧ページへ戻る