健康経営導入ガイド:企業と従業員の健康を支える取り組み

近年、企業が従業員の健康管理を重要な経営課題と捉え、戦略的に投資する「健康経営」への注目が急速に高まっています。従業員が心身ともに健康で、いきいきと働ける環境を整備することは、生産性の向上、医療費の適正化、さらには企業イメージの向上といった、多岐にわたる経営効果をもたらします。

この記事では、「健康経営とは何か?」という基本的な疑問から、具体的な導入メリット、実践的な取り組み内容、国内外の先進企業事例、そしてスムーズな導入ステップと活用できる助成金制度に至るまで、網羅的に解説します。企業の持続的な成長と、従業員の幸福なキャリアの両立を目指すすべての方にとって、健康経営を具体的に推進するための一助となれば幸いです。

健康経営とは?企業成長を支える新たな経営スタイル

まず、「健康経営」という言葉の基本的な意味合いと、なぜ現代の企業経営においてこれほどまでに重視されるようになったのか、その背景と目的を掘り下げていきましょう。

健康経営の定義と基本的な考え方

健康経営とは、企業が従業員の健康保持・増進に関する取り組みを「コスト」ではなく「投資」と捉え、経営的な視点から戦略的に実践していく経営手法です。従業員一人ひとりの活力向上や生産性の向上を通じて、結果的に企業全体の業績向上や組織価値の向上を目指します。このアプローチは、従業員のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良好な状態)と企業の持続的な成長を両立させるための重要な経営戦略として位置づけられています。

なぜ今注目?健康経営の目的と社会的背景(健康経営優良法人認定制度など)

健康経営が注目される背景には、少子高齢化による労働力人口の減少、従業員の高齢化、医療費の増大、働き方改革の推進といった社会構造の変化があります。企業にとって、人材の確保と定着、生産性の維持・向上は喫緊の課題であり、その解決策の一つとして従業員の健康がクローズアップされています。

健康経営の主な目的は、単に従業員の健康状態を改善するだけでなく、以下のような多角的な効果を目指すことにあります。

- 従業員の活力向上と生産性の向上

- 組織の活性化と創造性の向上

- 医療費の適正化

- 企業イメージの向上とブランド価値の強化

- 従業員の満足度向上と離職率の低減(リテンション効果)

- 優秀な人材の採用競争力強化

国も健康経営を積極的に推進しており、経済産業省と日本健康会議が共同で「健康経営優良法人認定制度」を設けています。この制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等を顕彰するもので、認定された企業は社会的な評価が高まり、投資家や求職者へのアピールにも繋がります。また、特に優れた企業は「健康経営銘柄」として選定され、株式市場での評価にも影響を与えることがあります。

参考:「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法人2025」の申請受付について – 経済産業省:https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240820001/20240820001.html

健康経営が企業にもたらす4つの主要メリット

健康経営を実践することは、単なるCSR(企業の社会的責任)活動としての意味合いを超え、企業経営に具体的なプラスの効果をもたらします。ここでは、健康経営が企業にもたらす代表的な4つのメリットを解説します。

メリット1:従業員の生産性向上と組織全体の活性化

従業員が心身ともに健康であることは、個々の集中力や業務遂行能力の向上に直結します。健康経営の取り組みを通じて、従業員が体調不良による欠勤(アブセンティーイズム)や、出勤はしているものの体調やメンタルの不調で十分なパフォーマンスを発揮できない状態(プレゼンティーイズム)を減らすことが期待できます。

これにより、組織全体の生産性が向上し、業務効率の改善、さらにはイノベーションの創出にも繋がります。

メリット2:離職率の低下と優秀な人材の確保・定着

従業員の健康や働きやすさを重視し、手厚いサポート体制を整えている企業は、従業員からのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)が高まりやすくなります。結果として、職場への満足度が向上し、離職率の低下に繋がります。

また、採用市場においても「従業員を大切にする企業」というポジティブなイメージが広がり、優秀な人材の獲得競争において有利になります。

メリット3:医療費の適正化と将来的なコスト削減効果

従業員の健康増進は、中長期的には企業が負担する医療費の適正化に繋がります。定期的な健康診断の実施や生活習慣病予防の取り組み、メンタルヘルスケアなどを通じて、従業員の健康リスクを早期に発見し、重症化を防ぐことができれば、将来的な医療コストの抑制が期待できます。

これは、企業の財務健全性の維持にも貢献します。

メリット4:企業イメージ向上と採用競争力の強化

健康経営に積極的に取り組む企業は、社会的に「従業員の健康と安全に配慮するホワイト企業」としての評価が高まります。

これは、顧客、取引先、株主、地域社会といったステークホルダーからの信頼獲得に繋がり、企業ブランドのイメージ向上に貢献します。前述の「健康経営優良法人」などに認定されると、その効果はさらに高まり、採用活動においても大きなアドバンテージとなります。

【実践編】健康経営の具体的な取り組み施策7選

健康経営を推進するためには、どのような具体的な施策があるのでしょうか。ここでは、従業員の身体的・精神的健康をサポートし、働きやすい環境を整備するための代表的な取り組みを7つのカテゴリーに分けてご紹介します。

定期健康診断の実施徹底と結果に基づくフォローアップ

法定の健康診断を全従業員が確実に受診できるようにすることは基本中の基本です。さらに、有所見者に対する再検査の勧奨、医師や保健師による個別指導、生活習慣改善プログラムの提供など、診断結果に基づいたきめ細やかなフォローアップ体制を整備することが重要です。

運動機会の提供と食生活改善支援(フィットネス、健康メニュー等)

従業員の健康的な生活習慣を後押しするために、以下のような施策が考えられます。

- フィットネスクラブの利用補助、社内運動施設の設置

- ウォーキングイベントやスポーツレクリエーションの開催

- 階段利用の奨励、スタンディングデスクの導入

- 社員食堂でのヘルシーメニューの提供、栄養バランスに関する情報提供

- 管理栄養士による栄養指導やセミナーの実施

ストレスチェック義務化対応と積極的なメンタルヘルスケア

身体の健康だけでなく、心の健康も重要です。

- 労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施と、その結果に基づく集団分析、職場環境改善

- 産業医やカウンセラーによる相談窓口の設置、カウンセリング費用の補助

- メンタルヘルスに関する研修の実施(セルフケア、ラインケア)

- リラクゼーションルームの設置やマインドフルネスプログラムの導入 (ストレスチェック制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。)

ストレスチェック制度については下記の記事でも解説しています。

ワークライフバランス推進(柔軟な働き方、休暇取得促進)

仕事と私生活の調和は、従業員の心身の健康維持に不可欠です。

- フレックスタイム制度、テレワーク制度、短時間勤務制度などの柔軟な働き方の導入

- 年次有給休暇の計画的付与や取得奨励、時間単位での休暇取得制度

- ノー残業デーの設定、残業時間の上限設定と管理徹底

ワークライフバランスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

育児・介護と仕事の両立支援制度の充実

育児や介護といったライフイベントと仕事を両立できるよう支援することも、従業員の安心感と定着率向上に繋がります。

- 法定を上回る育児休業・介護休業制度の整備

- 復職支援プログラムの提供

- 企業内保育施設の設置や保育費用補助

- 介護に関する相談窓口の設置や情報提供

長時間労働の是正と適切な勤務時間管理

過重労働は心身の健康を著しく損なうため、厳格な管理が求められます。

- 勤務間インターバル制度の導入

- PCログや入退室記録による客観的な労働時間把握

- 36協定の遵守と、時間外労働・休日労働の事前申請・承認ルールの徹底

- 長時間労働者への医師による面接指導の実施

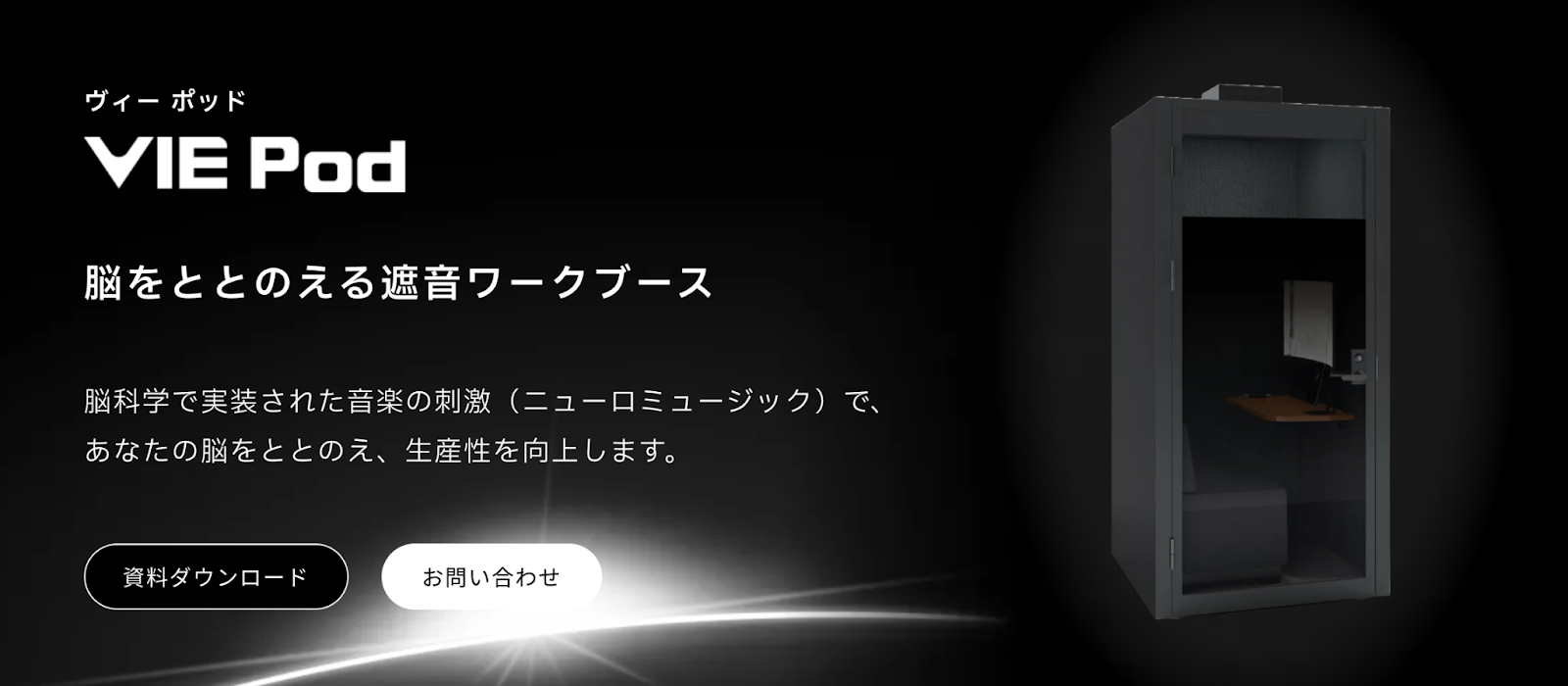

快適で健康的なオフィス環境整備(集中ブース「VIE Pod」活用など)

従業員が日常的に過ごすオフィス環境も、健康に大きな影響を与えます。

- 適切な温度・湿度・照度の維持、空気清浄機の設置

- 人間工学に基づいたデスクやチェアの導入

- リフレッシュスペースや仮眠室の設置

- 集中作業やWeb会議に適した個室ブースの設置

脳をととのえるワークブース「VIE Pod」

オフィス環境を整えることで、従業員がよりリラックスして仕事に取り組めるようになります。例えば、「VIE Pod」のように、集中やリラックスを目的とした個室ブースを設置することで、仕事の合間にリフレッシュできる空間が生まれ、心身の健康をサポートし、社員の生産性も向上することが期待されます。

VIE Podについてはこちら=>https://lp.vie.style/vie-pod

健康経営の取り組み事例:日本と海外の企業の実践例

健康経営に取り組む企業は、従業員の健康増進や生産性向上を目指してさまざまなプログラムを実施しています。ここでは、日本と海外の具体的な企業の事例を紹介し、それぞれがどのような成果を上げているかを紹介します。

全社員参加型健康経営プログラム(カゴメ株式会社)

カゴメ株式会社は、健康経営の一環として「全社員参加型健康経営プログラム」を実施しています。従業員の健康意識を高め、実際に生活習慣を改善するため、健康診断だけでなく、栄養指導やフィットネスプログラムも導入しています。

このプログラムの成果として、健康診断の受診率は100%を達成し、従業員の野菜摂取量や運動習慣の改善が見られました。また、健康状態の見える化を進めることで、従業員の健康リテラシーが向上し、結果として欠勤率の低減や生産性の向上にもつながっています。

参考:https://www.kagome.co.jp/company/sustainability/humancapital/04/

「健康経営優良法人」取得と社内サポート体制(住友商事株式会社)

住友商事株式会社は「健康経営優良法人~ホワイト500~」に認定されており、従業員の健康促進に積極的に取り組んでいます。社内には専門チームが設置され、定期的な健康診断に加えて、ストレスチェックやカウンセリングサービスが導入されています。これにより、メンタルヘルスの改善が進み、高ストレス者の割合が減少するなどの成果が見られています。

さらに、フィジカルヘルスの管理についても特定保健指導の実施率が向上し、従業員全体の健康レベルが高まっています。このような施策により、住友商事は従業員の健康を維持・増進するだけでなく、長期的な生産性向上とエンゲージメントの強化を目指しています。

参考:https://sumitomocorp.disclosure.site/ja/themes/33

社員と家族が安心して働ける健康サポート体制(東京海上ホールディングス株式会社)

東京海上ホールディングス株式会社では、社員とその家族が安心して働けるよう、健康サポート体制を充実させています。ウェルネス推進室には看護職チームが配置され、社員の健康相談やカウンセリングを行い、メンタルおよびフィジカルケアを支援しています。また、全国200以上の拠点で一貫した支援を提供できるよう、データの一元管理により、どこにいても均等なサポートが受けられる体制を整備しています。

生活習慣病予防プログラムや特定保健指導の徹底により、健康リスクを早期に発見・対応しするなど、このような取り組みにより、従業員の高ストレス者割合が減少し、全体の健康レベルが向上しており、持続的な生産性向上にも寄与しています。

参考:https://www.tokiomarinehd.com/news_insights/ni17.html

資料配布と動画活用で健康意識向上(前出産業株式会社)

前出産業株式会社は、「健康経営優良法人2022」に認定され、従業員の健康意識向上に向けた施策を展開しています。同社は、従業員の健康意識が低いことが課題であったため、生命保険会社の提案をきっかけに健康経営を本格導入しました。

具体的には、毎月健康に関する資料を給与と共に配布し、健康アドバイスを含む動画を従業員に視聴させることで、健康意識を高める活動を実施。これにより、健康意識の高い従業員の割合は62%から73%に向上し、従業員全体の健康リテラシーが向上しました。

参考:https://www.maede.co.jp/healthmanagement/

コミュニケーションと健康を重視した職場環境づくり(株式会社Phone Appli)

株式会社Phone Appliは、従業員のウェルビーイング向上を目指し、包括的な健康経営を推進しています。具体的には、社内のコミュニケーションの活性化とメンタルヘルスケアに注力し、従業員が安心して働ける環境づくりを進めています。

従業員同士がオンラインで交流できるイベントや、フィットネスプログラムを実施し、運動不足の解消とコミュニケーションの促進を図り、従業員のエンゲージメントが向上し、職場全体の生産性向上につながっています。

参考:https://phoneappli.net/corp/company/policy/well-being/

健康経営導入のステップと助成金の活用

企業が健康経営を導入するためには、計画的かつ体系的なアプローチが重要です。ここでは、健康経営を効果的に進めるための3つの主要なステップを紹介します。

ステップ1: 健康経営導入の準備と目標設定

最初のステップは、健康経営の導入に向けた準備と目標設定です。この段階では、企業の現状分析と目指すべきゴールの明確化が重要です。

現状分析

企業全体および従業員の健康状況を把握するため、健康診断結果やメンタルヘルスの状況、欠勤率などのデータを収集し、課題を特定します。健康経営に適用する対象や範囲を明確にすることで、効果的な施策の設計が可能になります。

目標設定

健康経営を導入する目的や、達成したい成果を明確に設定します。例えば、従業員の健康診断受診率100%の達成や、特定保健指導の実施率向上、離職率の低減など、具体的な数値目標を設けることが重要です。このようなKPI(重要業績評価指標)を設定することで、後の施策の評価がしやすくなります。

計画策定

健康経営を推進するための具体的なアクションプランを策定します。ここでは、リソース(予算、人材、ツール)の確保や、スケジュールの設定が必要です。適切な計画があることで、導入プロセスが円滑に進みます。

健康経営に関する方針と体制の構築

健康経営を成功させるためには、しっかりとした方針策定と組織体制の整備が重要です。助成金を活用することで、企業の健康経営推進に必要な資金を確保し、持続可能な体制を構築することが可能です。

以下に、特にこのステップで利用可能な助成金の具体例とその活用方法について説明します。

働き方改革推進支援助成金

労働時間の短縮や休暇取得促進、勤務間インターバルの導入などにかかる費用を補助する助成金です。特に、システム改善や研修の実施に対して、最大730万円が支給されるケースがあります。これにより、健康経営の施策に合わせて労働環境を改善する企業が支援を受けられます。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

小規模事業場産業医活動助成金

健康経営の推進には産業医や保健師などの専門家のサポートが重要です。この助成金は、特に中小企業が産業医を配置し、従業員の健康管理体制を整備する際に活用できます。従業員50名以下の企業が産業医や保健師を導入する費用の一部が助成されるため、資金的な負担を軽減し、しっかりとした健康管理体制の確立をサポートがされます。

参考:https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/000941543.pdf

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、テレワークの導入促進を通じて健康経営を推進する企業に適した助成金です。導入時の通信機器費用、システム改善費、従業員研修費用が助成対象で、最大100万円が支給されます。働きやすい環境を整えることで従業員の健康管理と生産性向上を目指す企業に有効な支援制度です。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

ステップ3: 具体的な健康施策の実施

健康経営の方針と体制が整ったら、実際の施策を計画に沿って実施します。企業のニーズや課題に応じた具体的なアプローチが重要です。

以上のステップを踏むことで、健康経営の導入が効果的に進められ、従業員と企業双方にメリットが生まれるでしょう。健康経営の成功には、適切な準備と体制、具体的な施策の効果的な実施が欠かせません。

企業と従業員のための健康経営戦略

健康経営は、企業が従業員の健康を支えることを経営戦略に取り入れることで、持続的な成長と企業価値の向上を図るものです。従業員の生産性向上や離職率低下、医療費の削減、企業イメージの向上など、健康経営には多くのメリットが期待されます。

具体的な取り組みには、定期的な健康診断やフィットネスプログラム、メンタルヘルスケア、リモートワーク制度の整備などがあり、従業員が心身ともに健康で働ける環境を整えています。また、「健康経営優良法人認定」や「健康経営銘柄」に認定されることで、企業は社会的な信頼性を高め、優秀な人材の確保にもつながります。

さらに、健康経営の導入には、助成金の活用が役立ちます。例えば、「働き方改革推進支援助成金」や「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」などの支援制度を活用することで、企業は健康経営にかかるコストを軽減しつつ、効果的な施策を実施可能です。このような助成金の活用を通じて、企業は従業員の健康支援に対する投資を最適化し、経済的な成果と組織全体のパフォーマンス向上を実現できます。

WRITER

Sayaka Hirano

BrainTech Magazineの編集長を担当しています。

ブレインテックとウェルビーイングの最新情報を、専門的な視点だけでなく、日常にも役立つ形でわかりやすく紹介していきます。脳科学に初めて触れる方から、上級者まで、幅広く楽しんでもらえる記事を目指しています。

一覧ページへ戻る