ワーキングメモリって何?鍛え方・効果・日常での活用法を初心者向けに解説

仕事中に情報を整理できなかったり、勉強してもすぐに内容を忘れてしまったり──そんな日常の“うまくいかない”背景には、脳の働きの一つ「ワーキングメモリ」が関係しているかもしれません。ワーキングメモリは、情報を一時的に記憶しながら処理する力で、集中力や判断力、学習効率に大きな影響を与えます。

この記事では、ワーキングメモリの基本から、科学的に効果があるトレーニング法、日常で活かすための工夫、そして脳の状態を「見える化」する最新の方法までをわかりやすく解説します。

ワーキングメモリとは?脳の作業台を鍛えて思考力アップ

ワーキングメモリ(作業記憶)とは、頭の中で「覚える」と「考える」を同時に行う能力のことです。たとえば、人の話を聞きながら要点を整理してメモを取ったり、英語のリスニング中に内容を保持しつつ、質問に答える準備をしたりする時に使われています。

このように、情報を一時的に覚えておきながら、必要な処理を行う働きがワーキングメモリの本質です。この能力は知能や学力、集中力とも深く関係しており、脳の「作業台」や「メモ帳」にたとえられることもあります。

ここでは、ワーキングメモリの基本的な仕組みや、短期記憶との違い、そして生活における重要性についてわかりやすく解説します。

ワーキングメモリが果たす3つの重要な役割

ワーキングメモリには、聞いたことや見たことをしばらく頭の中にとどめておく力があります。たとえば、文章を読んでいるとき、前の文をすぐに忘れてしまっては内容がつながりません。ワーキングメモリがあるからこそ、少し前に読んだ内容を覚えておきながら、次の文を読み進めて意味を理解することができるのです。

さらに、この情報をただ覚えるだけでなく、頭の中で順序を入れ替えたり、計算したりといった操作や処理を同時に行うことも、ワーキングメモリの重要な機能です。暗算や、複数の予定を整理して段取りを組むといった日常の行動にも関わっています。

また、ワーキングメモリの働きは、実行機能という「脳の司令塔機能」と深く連携しており、「集中したいことに意識を向ける力(注意制御)」もその一つです。たとえば、勉強しているときに外から車の音が聞こえても、それを気にせずに目の前の問題に集中できるのは、実行機能に含まれる必要な情報に意識を向ける力や、関係ない情報を無視する力が働いているからです。

このように、ワーキングメモリは「覚える力」だけでなく、「考える力」や「集中する力」にも関わっていて、こうした複数の働きが組み合わさることで、私たちは複雑な作業や会話、判断をスムーズに行うことができるのです。

短期記憶との違いとは?

短期記憶とワーキングメモリは、どちらも「情報を短時間覚えておく」働きを持っていますが、その役割には明確な違いがあります。

短期記憶は、聞いたことや見たことなどの情報を、比較的シンプルな形で短時間だけ保持する機能です。たとえば、友達から聞いた電話番号を、スマートフォンに入力するまでの数秒間、頭の中で反復して覚えているような場面がこれにあたります。

一方でワーキングメモリは、情報を保持しつつ、その内容を頭の中で操作したり、考えたり、判断したりする機能です。たとえば、「3+5−2=?」のような計算を暗算で行うとき、まず「3+5」で「8」と出し、その後「−2」をして「6」という答えを導き出します。このとき、途中の計算結果を一時的に記憶しつつ、次のステップを考える必要があります。こうした「覚える」と「考える」を同時にこなす力こそが、ワーキングメモリの本質です。

つまり、短期記憶は「一時的なメモ」、ワーキングメモリは「そのメモを見ながら作業する能力」だと言い換えると、違いがよりイメージしやすくなります。

生活・学習・仕事におけるワーキングメモリの重要性

ワーキングメモリは、学習や仕事のパフォーマンスに直結する重要な能力です。子どもの読み書きや計算、理解力にも大きく関係しており、教育現場でも注目されています。

また、大人にとっても、会議中の情報整理、段取りの把握、複数のタスクをこなす場面などでワーキングメモリが活用されます。

さらに、高齢者にとっては、認知機能の維持や認知症予防の観点からもワーキングメモリの維持・向上が重要です。

鍛えると何が変わる?ワーキングメモリの向上効果

近年の研究により、ワーキングメモリは意識的なトレーニングによって向上できることがわかってきました。かつては「記憶力は生まれつきの能力」と考えられていましたが、今では繰り返しの訓練によって強化が可能な「認知機能のひとつ」とされています。

ワーキングメモリを鍛えることで、脳の情報処理能力が高まり、日常生活のさまざまな場面でメリットが生まれます。集中力の向上や学習効率の改善、仕事の生産性アップ、さらには加齢による認知機能の低下予防にもつながります。

ここでは、ワーキングメモリを鍛えることによって得られる具体的な効果を、年代や目的ごとに詳しく紹介します。

集中力の向上

ワーキングメモリが強くなると、注意のコントロールがしやすくなり、必要な情報に集中し続ける力が高まります。たとえば、勉強中に周囲の雑音が気にならなくなったり、スマートフォンの通知を無視して作業に没頭できるようになったりと、「集中が切れにくくなる」という変化が見られます。

これは、頭の中で重要な情報を整理しながら、不必要な刺激を抑える能力が高まるためです。

学習効率アップ

子どもや学生にとって、ワーキングメモリは「覚える」「理解する」「応用する」という一連の学習プロセスを支える中核的な力です。たとえば、文章題を読むときに前の文を覚えておく力、複数の条件を同時に処理して答えを導く力など、教科学習のあらゆる場面で必要とされます。

ワーキングメモリが鍛えられることで、学習内容の理解がスムーズになり、忘れにくくなるため、学力全体の底上げにつながります。

仕事の生産性アップ

ビジネスシーンでは、複数の情報を同時に扱いながら正確に判断し、効率よく行動する力が求められます。ワーキングメモリが強化されると、会議での内容を記憶しながら発言を整理したり、複数の案件の進行状況を把握しつつ優先順位を決めたりといった高度な思考がスムーズになります。

また、注意力や切り替え力も向上するため、ミスの削減や業務効率の改善にもつながります。

高齢者の認知機能維持

年齢を重ねると、ワーキングメモリの機能は自然と低下していきます。これが進むと、「話の流れがつかみにくい」「忘れ物が増える」「段取りが混乱する」といった変化が日常生活に表れやすくなります。

定期的にワーキングメモリを鍛えることで、記憶や注意の力を保ち、認知症の予防や進行の遅延につながるとする研究報告もあります。認知機能の維持は、高齢者が自立した生活を続けるために欠かせない要素です。

参考:Nordnes, P. R., Edwin, T. H., Flak, M. M., Løhaugen, G. C. C., Skranes, J., Chang, L., Hol, H. R., Ulstein, I., & Hernes, S. S. (2025). The effect of working memory training on patient and informant reported executive function in mild cognitive impairment: an interventional study. BMC Neurology, 25(1), 404.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41029506/

科学的に効果がある!ワーキングメモリの鍛え方7選

ワーキングメモリは先天的な能力だけでなく、日常的なトレーニングによって高めることができるとされています。実際、認知科学や教育心理学の分野では、さまざまな研究を通じてワーキングメモリの向上に効果がある方法が報告されています。

ここでは、その中でも科学的根拠が比較的多く、かつ実生活で実践しやすい方法を7つ紹介します。

1. 数字の逆唱(ワーキングメモリの基本訓練)

数字の逆唱とは、聞いた数字の列を逆順に言い直すトレーニングです。たとえば「7・2・9」と聞いて、「9・2・7」と答えるような形です。聞いた数字を頭の中に覚えておきながら、それを順番を逆にして言い直すという作業は、「覚える」と「並べ替える」の2つのことを同時に行う必要があります。このように、記憶した情報をただそのまま出すのではなく、頭の中で並び替えたり処理したりする力が、ワーキングメモリの重要な働きなのです。

このトレーニングは、実際に記憶力や思考力を測る心理検査でも取り入れられている方法で、専門家の間でも信頼性のある訓練として知られています。最初は3桁から始め、徐々に桁数を増やしていくと効果的です。

2. デュアルタスクトレーニング

デュアルタスクとは、2つの作業を同時に行うトレーニングで、注意力や処理速度、作業記憶の統合力を高める効果があります。たとえば、「歩きながら計算する」「音読しながら手を動かす」といった形式が一般的です。

このようなタスクでは、頭の中で複数の情報を同時に管理し、切り替えながら処理する力が求められます。デュアルタスクは、まさにこの力を鍛えるのに効果的な方法です。実際、高齢者の転倒予防や認知機能トレーニングの一環としても利用されています。

3. マインドフルネス瞑想

マインドフルネスは、「今ここ」に意図的かつ判断を加えずに注意を向ける訓練法で、ストレスの軽減や集中力の向上に効果があることが知られています。さらに、マインドフルネス介入がワーキングメモリのパフォーマンスを改善することを示す研究も報告されています。

具体的には、静かな場所で呼吸や身体感覚に意識を集中し、雑念が浮かんだらそれに気づいて再び注意を戻すという練習を繰り返します。この実践を通じて、注意の制御と持続といった実行機能が鍛えられます。

参考:Moradi, A., Ghorbani, M., Pouladi, F., Caldwell, B., & Bailey, N. W. (2025). The effects of mindfulness on working memory: a systematic review and meta-analysis. bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.03.21.644687v1.full

4. 脳トレゲーム・アプリ

ワーキングメモリを専門的に鍛えることを目的としたトレーニング用アプリやソフトウェアも存在します。なかでも「Cogmed(コグメッド)」は、スウェーデンのカロリンスカ研究所の研究に基づいて開発されたプログラムで、一定期間の使用でワーキングメモリの機能改善がみられたという報告があります。

数字記憶や空間記憶、反応制御など、ワーキングメモリのさまざまな要素にアプローチできるため、特に子どもや発達特性のある人、高齢者への活用も進められています。ただし、継続と負荷調整が重要です。

参考:Cogmed公式HP:https://www.workingmemory.training/

5. 読書・音読による反復記憶

文章を読む・音読する行為は、目や耳から入る情報を処理しつつ、内容を理解して保持するという複合的な認知活動です。特に音読は、記憶・言語処理・注意の3つを同時に使うため、ワーキングメモリのトレーニングに効果的とされています。

難しすぎる内容ではなく、自分のレベルに合った文章を毎日少しずつ読み上げる習慣を持つだけでも、認知の持続力と理解力が高まるという実感が得られることが多いです。

6. 運動(有酸素運動による脳活性)

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、脳の血流を改善し、前頭前野の働きを活性化することが知られています。前頭前野はワーキングメモリの中心的な役割を担っている部位であるため、運動習慣がワーキングメモリにも良い影響を与えると考えられています。

実際に、多くの研究をまとめた分析(レビュー研究)でも、運動を取り入れることで、ワーキングメモリを含む「実行機能」と呼ばれる脳の働きが明らかに改善されることが報告されています。なかでも、「ややきつい」と感じる程度の運動を週に3回ほど、数ヶ月続けると、記憶力や集中力の向上につながる傾向があるとされています。

参考:Singh, B., Bennett, H., Miatke, A., Dumuid, D., Curtis, R., Ferguson, T., Brinsley, J., Szeto, K., Petersen, J. M., Gough, C., Eglitis, E., Simpson, C. E., Ekegren, C. L., Smith, A. E., Erickson, K. I., & Maher, C. (2025). Effectiveness of exercise for improving cognition, memory and executive function: a systematic umbrella review and meta-meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 59(1), 40–50. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40049759/

7. 日常生活での工夫

日常の中でも、ワーキングメモリを意識的に使う工夫を取り入れることでトレーニング効果が期待できます。たとえば、すぐにメモを取るのではなく、あえて頭の中で覚えておくようにしたり、買い物リストを記憶して出かけたりといった行動です。

また、料理の手順を見ずに思い出しながら進める、予定を口頭だけで確認して管理してみるなど、あえて記憶と処理を同時に行う場面をつくることがワーキングメモリの自然なトレーニングになります。

これらの方法は、継続的に取り組むことで少しずつ効果が現れるものです。短期間で劇的な変化を求めるのではなく、自分に合った方法を無理なく取り入れ、習慣化することが、ワーキングメモリ向上への近道といえるでしょう。

トレーニング効果を「見える化」する方法

ワーキングメモリのトレーニングは、継続することで効果が現れますが、「本当に鍛えられているのか?」と不安になることもあるかもしれません。そんな時に役立つのが、自分の変化を見える形で確認できる方法です。

ここでは、日常的に取り組めるチェック方法から、専門的な測定手段まで、効果を可視化する3つの方法をご紹介します。

自己チェックリストで日常の変化に気づく

まずは、日常生活の中で起こる集中力・記憶力・段取り力の変化に注目しましょう。 「人の話を最後まで聞けるようになった」「買い物中にメモを見なくても品物を覚えられた」など、具体的な行動の変化を週単位で記録することで、少しずつ伸びている実感を得ることができます。

自作のメモやアプリで記録すると、モチベーション維持にもつながります。

認知テストで客観的に測定する(n-backなど)

より客観的に測りたい場合は、ワーキングメモリの負荷を段階的に変えられる認知課題を活用するのがおすすめです。代表的なものに「n-backテスト」があります。

これは、数列や図形の並びを見て、何手前と同じだったかを答える課題で、記憶と操作を同時に求められるため、トレーニング効果の確認に適しています。オンラインで無料で試せるツールもあります。

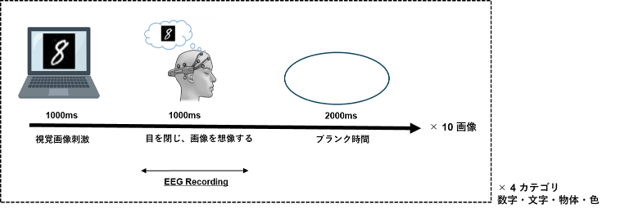

脳波計で脳の状態を見える化

より専門的なアプローチとしては、脳波を測定して集中状態や認知負荷を数値で可視化する方法があります。VIEの脳波計は、脳の活動をリアルタイムで測定することが可能で、たとえばワーキングメモリのトレーニング中に、どのくらい集中できているかを画面上に表示することも可能です。

自分の成長をデータで確認できることで、継続のモチベーションにもつながり、トレーニングの質も高まります。

VIEの脳波計で実践的に脳を鍛える

脳波を活用した研究や教育現場での介入に、VIEのEEGヘッドフォンは革新的な選択肢となります。高度な脳波センサーを内蔵したオーディオデバイスとして、リアルタイムで集中・リラックス・認知負荷といった状態を非侵襲かつ高精度に可視化することが可能です。

特許取得済みのセンシング技術と、研究・開発向けのSDK/データ出力機能を備えており、神経科学・心理学・教育など多様な分野での応用が期待できます。

VIE製品の特徴と仕組み(集中状態を測定)

VIEのEEGヘッドフォンは、装着するだけで脳波を自然な状態で記録できるウェアラブル型の計測デバイスです。市販の脳波計と異なり、音楽再生機能と脳波計測が統合されており、自然な生活環境下で脳の状態を記録・解析できます。

集中度や覚醒度、ストレスレベルといった脳の状態を定量的に評価するためのインターフェースも、SDKを活用して自由に構築が可能です。使用目的に応じた計測・可視化ツールの設計が行えます。

詳細はこちら:VIE EEG Headphone公式HP

ワーキングメモリを鍛えて人生を豊かに(まとめ)

ワーキングメモリは、私たちの「覚える」「考える」「集中する」といった日常的な認知活動を支える大切な力です。年齢や職業にかかわらず、この能力を鍛えることで、学習効率や仕事のパフォーマンスが上がり、人とのコミュニケーションも円滑になります。

さらに、日常のちょっとした工夫や習慣の積み重ねで、ワーキングメモリは誰でも少しずつ向上させることができます。脳の働きを意識して鍛えることは、自分らしい生き方や、将来の健康にもつながる第一歩です。

今日からできる小さな取り組みで、より豊かで快適な毎日を目指してみませんか?