共通のコミュニティが脳をつなげる?──脳波から紐解く集団意識

スポーツ観戦中、自分と同じチームを応援する相手とプレーの見え方や盛り上がるタイミングがぴったり合って「気が合うな」と感じた経験はありませんか?

その「気が合う感覚」は、単なる気のせいではないかもしれません。

2025年に発表された最新研究によって、同じ集団に属している人同士では、脳波の活動が同期する可能性が示されたのです。

今回は、『EEG synchronisation reveals the impact of group identity and membership duration on social cognitive bias』という論文をもとに、「集団意識(group identity)」が、私たちの脳と認知にどのように影響するのかを解き明かしていきます。

「同じ集団」の人とは、脳活動も似る?

人は、自分がどの集団に属しているかによって、出来事の受け止め方や感情の動きが変わる傾向があります。これを「社会的アイデンティティ」と呼び、自分が所属する「内集団」には肯定的な感情を抱きやすく、対立する「外集団」に対しては否定的になりがちです。

たとえば、同じプレーでも、自分の応援するチームが得点したときは喜び、ライバルチームなら「運が良かっただけ」と感じるような現象がこれにあたります。

こうした主観の偏り、つまり「認知バイアス」は、近年の神経科学の研究により、感情や報酬の処理に関わる脳活動にも表れることがわかってきました。しかし、これまでの多くの実験は、短く単純な映像や課題を用いたものが中心で、実際のスポーツ観戦のように複雑で変化の多い社会的な状況で、脳がどう反応するかは、十分に解明されていませんでした。

このような背景のもと、今回の研究は「集団意識」や「ファン歴」が、現実に近い状況での脳活動にどう影響するのかを探るために行われました。

実験:脳波から読み取る「ファンの一体感」

野球ゲーム観戦中の脳波をリアルタイムで測定

研究の対象となったのは、阪神タイガースとオリックス・バファローズ、それぞれの熱心なファンたちです。研究チームは、各チームから16名ずつ、合計32名を招き、プロ野球スピリッツ2019というゲームを用いて自動生成された試合映像を視聴してもらいました。実際の試合映像ではない理由は、すでに見たことがある映像に対する既知効果を排除するためであり、ゲーム映像であっても、リアルなグラフィックや実況、歓声などによって、十分に臨場感のある観戦体験が再現されました。

映像は、阪神が勝つ試合、オリックスが勝つ試合、そして引き分けの試合の3パターンが用意されており、それぞれが約26〜33分の長さです。試合の内容は6回表から始まる構成で、その前半の流れは冒頭に30秒間の静止画像で要約されました。参加者は、4メートル先の大型スクリーンを一人ずつ観戦し、その間の脳波を測定しました。

視聴自体は個別に行われましたが、分析では、同じチームを応援する者同士のペア(内集団ペア)と、異なるチームのファンのペア(外集団ペア)を比較し、それぞれの脳波の類似度が検討されました。また、各参加者のファン歴も記録され、そのうち短い方の年数をペアの「所属歴」として設定し、ファン歴の長さが脳活動に与える影響についても分析が行われました。

Fig. 1. 参加者は、没入感のある体験が得られるよう、大型スクリーンで野球の試合映像を観賞しました。この図に示されたスクリーンは、複数の画像を合成したものです。図中では実験室の様子をわかりやすくするために明るい照明が使われていますが、実際の実験中は映像を見やすくするために部屋を暗くして行われました。

脳波の同期を測る2つの指標

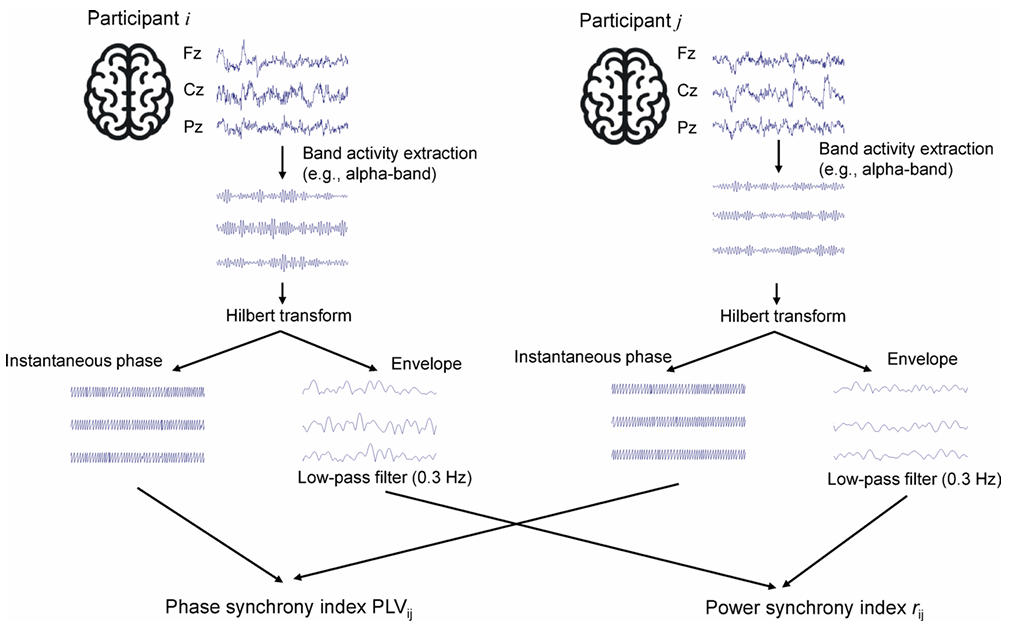

本研究では、人と人の脳波がどれほど同じように反応しているかを調べるために、PLV(位相ロッキング値)とr(パワー相関)という2つの指標が使われました。

PLVは、映像や音といった刺激に対して、脳波のタイミング(=位相)がどれだけそろっているかを示すもので、注意や知覚など外部刺激への反応の一致をとらえます。

一方、rは脳波の強さの変化が他の人とどれだけ似ているかを示し、感情の動きや興奮度などの内面の状態の共通性を反映します。

この2つを組み合わせることで、外的な刺激に対する脳の反応と、内的な感情や覚醒の同期の両方をとらえることができ、より立体的に脳のつながりを理解することが可能になります。

Fig. 2. EEG同期指標を算出するためのプロセスを表す。まず、2人の被験者の脳波からバンドパスフィルタを通して特定の周波数の信号(アルファ波、デルタ波、シータ波)を抽出する。抽出した信号から周波数の特徴と、大まかな波形情報を分離して抽出し、被験者同士のそれぞれの信号の同期度をPLVとrで表す。

結果:同じチーム同士の脳波はより深く「共鳴」する

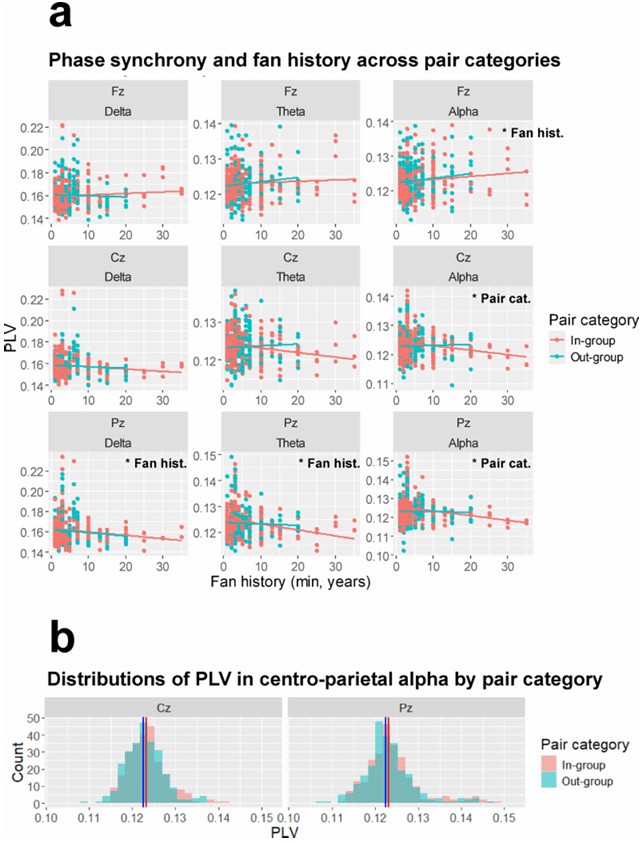

内集団では中心頭頂部におけるアルファ波の位相が同期

脳波の解析によって、同じチームのファン同士では、脳波の一種であるアルファ波(8~13Hz)の位相が高く同期していることが明らかになりました。この結果は、ファン歴の長さとは無関係に確認されました。

アルファ波の位相は、注意や知覚の処理に関わるリズムとされており、特に外部刺激に対する初期の視覚処理や空間認識に関係があると言われています。

つまり、この結果から集団への所属歴に関係なく、「自分はこの集団の一員だ」という意識(社会的アイデンティティ)はどこに注目するか、何を見るかといった認知の向け方に影響を与えていると考えられます。

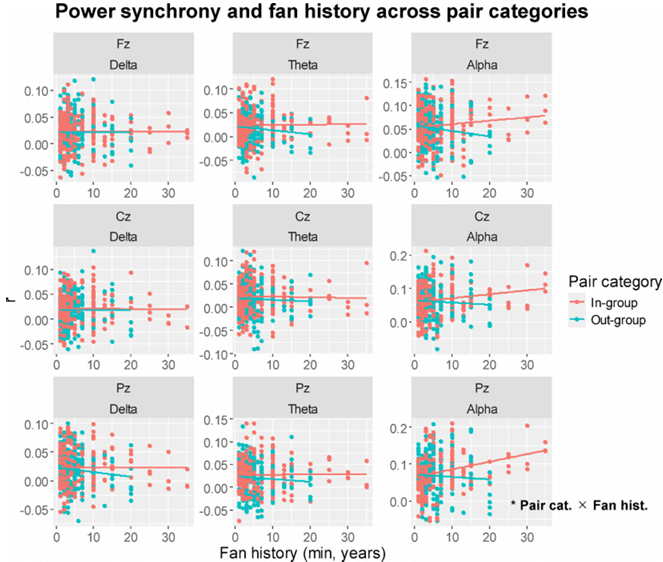

内集団のアルファ波の強さは所属歴の影響を受ける

興味深いことに、内集団では、ファン歴が長いほどアルファ波の強さが同期していることが明らかになりました。

今回の実験で見られたアルファ波の強さは、脳がどれくらい「目を覚ましているか」や「落ち着いているか」といった状態を表していると考えられます。特に、自分の意志で注意を集中させたり、感情に反応したりするときに、アルファ波の出方が変わることが知られています。したがって、この結果は集団への「帰属感」が、場面ごとの興奮状態や感情的な反応の一致に関係していることを示しています。つまり、長く同じチームを応援してきた人同士は、試合のどこで盛り上がるか、どこに注目するかが自然と似てくるのです。

所属歴が長くなるとデルタ波とシータ波の類似度が減少

一方で、アルファ波とは対照的に、より低周波であるデルタ波やシータ波の位相同期は、ファン歴が長くなるほど弱まる傾向が見られました。これらの周波数帯は、P300と呼ばれるより深い注意処理に関わる脳波成分に関連しているとされています。

この結果は、グループの違いにかかわらず、ファン歴が長くなると「注意が向くきっかけ」が人それぞれに多様化することを示唆しています。たとえば、経験豊富な野球ファンは、ホームランのような誰もが注目する場面だけでなく、選手の細かな動きや表情といったより繊細な要素にも目を向けるようになり、その違いがデルタ波やシータ波の位相同期に影響を与えているということが考えられます。

同じチームのファンでも、ライトなファン同士は感情の盛り上がりがそろいやすく、脳波の同期も高くなる一方で、コアなファン同士では、それぞれが独自の視点を持つために脳波の動きが多様化し、同期はやや弱まるという、まさに「人間らしい認知のクセ」が可視化された結果といえます。

所属歴が長くなると視野が広がる?

さらに、前頭部のアルファ波の位相同期では、内集団・外集団の区別に関係なく、ファン歴が長い人ほど実況音声などの聴覚情報に注意を向けていた可能性が示唆されました。

脳の前頭部では、「聴覚N1」という聞いた音に対して脳が反応するときに出る信号が現れます。この信号は、アルファ波に近い周波数帯で観測されるため、前頭部のアルファ波の位相同期は、被験者の聴覚刺激に対する反応に関連していると考えられます。

したがって、この結果からファン歴の短い参加者は、主に映像に注意を向けていたと考えられるのに対し、ファン歴が長い参加者は、映像と実況の両方に注意を向けていた可能性があります。

その結果、実況に対する脳の反応がより似通い、聴覚に関係する脳波(前頭部アルファ波)の同期が強くなったと考えられます。

Fig. 5.

(a) 散布図は、3つの電極位置(Fz、Cz、Pz)および3つの周波数帯域(デルタ、シータ、アルファ)ごとに整理されています。統計的に有意な効果はアスタリスク(* p < .05)で示されています。

(b) アルファ帯域におけるCzおよびPz電極でのPLV(位相ロッキング値)の分布を示しており、ペアの種類(内集団と外集団)の違いが分かりやすくなるように設計されています。赤線と青線は、それぞれin-groupおよびout-groupの中央値を表しています。

Fig. 6. 強さの同期度の結果を表す。散布図は、3つの電極位置(Fz、Cz、Pz)および3つの周波数帯域(デルタ、シータ、アルファ)ごとに整理されています。統計的に有意な効果はアスタリスク(* p < .05)で示されています。”pair cat.”および”fan hist.”は、それぞれ「ペアの種類(内集団/外集団)」と「ファン歴(fan history)」を表す略語です。

「つながっている」と感じる感覚の正体

この研究は、スポーツ観戦というリアルな状況の中で、私たちが人と人との間に生まれる一体感や共通の関心が、実際に脳波の同期という形で裏づけられることを示しました。同じ出来事を見ていても、人は自分が属している集団や、そこにどれだけの時間関わってきたかによって、脳の処理の仕方そのものが変わってしまうのです。

このような「脳の共鳴」は、スポーツに限らず、日常のさまざまなコミュニケーションや集団行動のなかで起きている可能性があります。今後、社会的アイデンティティや認知バイアスに関する神経科学的な理解を深める上で、大きな手がかりとなる研究だといえるでしょう。

🧠 編集後記|BrainTech Magazineより

自分と同じチームを応援する人と「わかる!」「それな!」と感じる瞬間。その共鳴感覚は、どうやら「脳活動レベル」でも起きていたようです。

ただの気のせいではなく、脳波が共鳴することで「つながっている」と感じる。

この研究は、私たちの「好き」や「所属意識」が、感情だけでなく脳の働きそのものを通して人と人をつなぐという、見えないけれど確かな「共感の回路」を示してくれました。

📝 本記事で紹介した研究論文

WRITER

NeuroTech Magazine編集部

BrainTech Magazine編集部のアカウントです。

運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。

一覧ページへ戻る