AIが命を救う意思決定を支援する時代──脳波×AIで重症脳損傷治療を

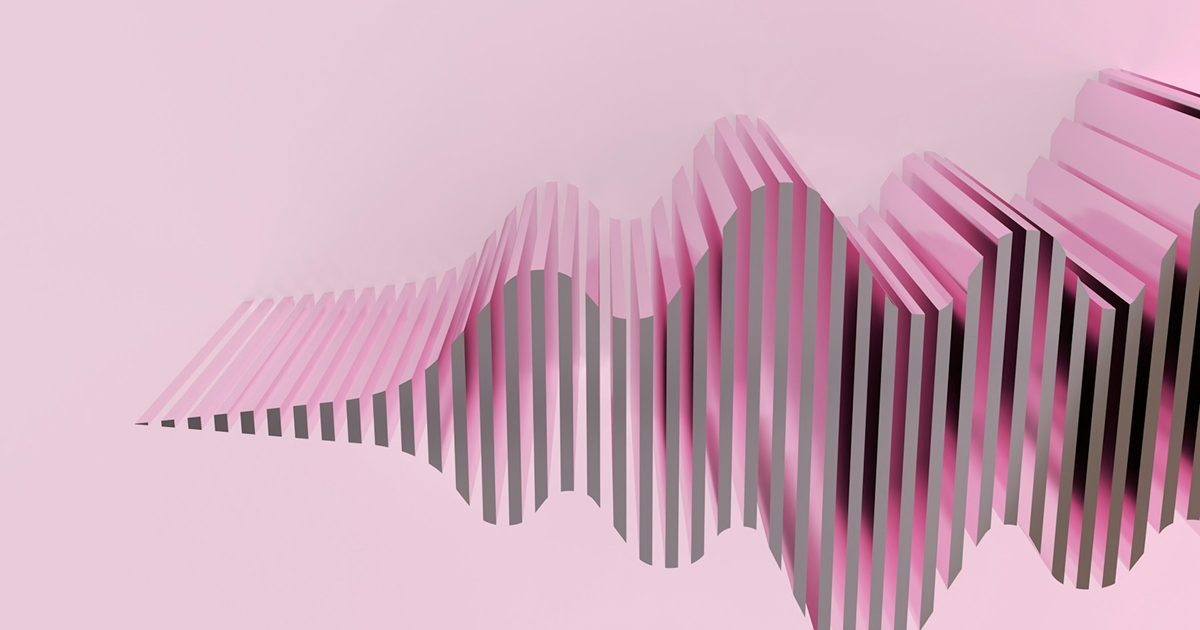

集中治療室で命をつなぐカギとなるのが、脳の状態を見守る「脳波モニタリング」です。近年、この分野にAI(人工知能)が加わり、重症の脳損傷患者のケアが大きく進化しつつあります。 そして、AIがリアルタイムで脳波を解析し、最適な治療を提案する──そんな医療の未来が、すでに現場に届き始めています。 今回は、2025年に発表された最新論文「Using artificial intelligence to optimize anti-seizure treatment and EEG-guided decisions in severe brain injury」をもとに、AIがどのように脳波を読み解き、命を支える医療判断に活かされているのかを紹介します。 見た目では判断できない「脳内の異常」を捉えるAI 脳卒中や外傷などで重度の脳損傷を負い、集中治療室に入っている患者の中には、意識がないように見えても、実際には脳内で危険な発作が進行していることがあります。このような外からは気づきにくい発作を見逃さないために、医療現場では脳波(EEG)のモニタリングが行われています。 特にけいれんを伴わない「非けいれん性発作」は、見た目ではわからず、医師の目をすり抜けてしまうこともあります。連続的に脳波を記録する「cEEG(連続脳波モニタリング)」は、そうした見えない異常を検出するための重要な手段ですが、膨大なデータを一つひとつ人の目で確認するのは現実的ではないため、AIがこの解析で活躍し始めています。 AIは、膨大な脳波データの中から発作の兆候をとらえ、異常を自動で検出します。 たとえば、ある解析方法では、脳波の変化をヒートマップのように色で視覚化します。下図のように、発作が起きている時間帯には、赤やオレンジが帯状に広がり、「炎のようなパターン」として現れます。 出典:Zade Akras, Jin Jing, M. Brandon Westover, Sahar F. Zafar.Using artificial intelligence to optimize anti-seizure treatment and EEG-guided decisions in severe brain injury こうした視覚的な表示によって、医療従事者は数分で1日分の脳波を確認できるようになり、発作の見逃しを減らすだけでなく、専門医以外のスタッフでも初期の異常に気づけるようになることが期待されています。 治療のさじ加減もAIがサポート 抗てんかん薬や鎮静薬は、重症脳損傷の治療において欠かせないものですが、薬が効きすぎると意識の低下や副作用を招き、反対に薬が効かなければ発作が止まりません。このさじ加減は患者ごとに異なるため、個別に調整する必要があります。 本研究では、脳波の反応や薬物の作用をAIが解析することで、「この患者にはどの薬を、どのくらいの量で使うべきか」を医師に提案するという手法が紹介されています。 さらに、脳波の中でも「バースト抑制」と呼ばれる鎮静状態の深さに着目し、AIがそれをリアルタイムで評価することで、過剰な鎮静を避けながら治療を続けるための判断材料も提供されます。このように、AIはデータをもとに治療の最適なポイントをその人ごとに導き出すパートナーとして活躍する可能性があります。 医師の判断を支える、もう一人の目としてのAI AIによる脳波解析は、すでに医療の現場で実用化が進んでいます。見えない発作を捉え、最適な治療を提案し、回復の可能性を探る――それはまさに、「AIが命を救う意思決定を支援する時代」の到来です。 これからの医療において、AIは単なるツールではなく、患者と医療チームをつなぐ新たなパートナーとして期待されています。 🧠 編集後記|BrainTech Magazineより 医療の現場にAIが入ってくると聞くと、どこかSFのように感じるかもしれません。 でも、脳波データを24時間見守り、発作の兆しを即座に伝えてくれるAIは、すでに現場のチームの一員として動き始めています。 人とAIが協力して命を守る、そんな新しい医療のかたちにこれからも注目です。 📝本記事で紹介した研究論文Zade Akras, Jin Jing, M. Brandon Westover, Sahar F. Zafar.Using artificial intelligence to optimize anti-seizure treatment and EEG-guided decisions in severe brain injury Clinical Neurophysiology Practice, Volume 10, 2025. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878747925000029