メンタル不調を克服するためには?認知の歪みを治せる?

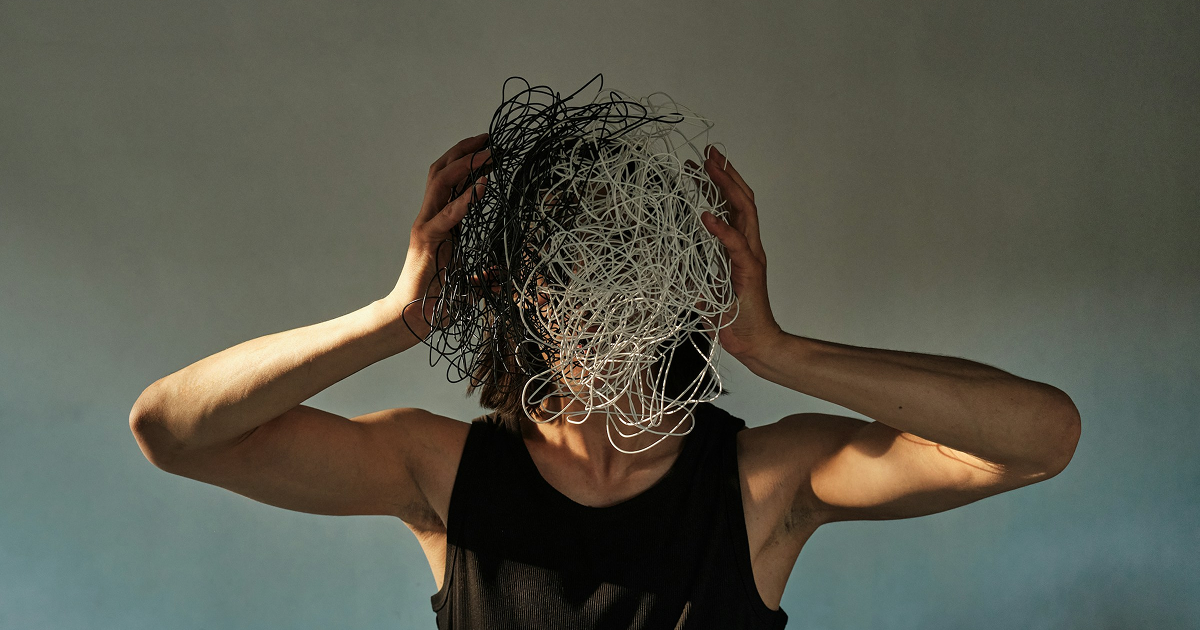

社会人として働くうえで、もしメンタル不調に陥ってしまったら、その後はもう働くことができなくなってしまうのでしょうか? 一度メンタルが弱ってしまうと「一生そのままだ」「働けなくなってしまう」と、思われがちですが、実はそれもスティグマの1つです。 実際は、本人の症状が軽くなれば働くことができ、たとえメンタルの問題を遺伝的に、環境的に抱えてしまっても、社会復帰は可能であるという話を紹介していきたいと思います。 前回のコラムはこちらです。 https://mag.viestyle.co.jp/columm20/ 今のままではメンタル不調の人が職場復帰は難しい? これまでも何度か紹介してきましたが、メンタルに問題を抱えやすい人は、とても優秀な人が多いのです。だからこそ不調になりやすいという面もあるかもしれません。 このような優秀な人材が「病んでしまったら一生終わり」という社会は、働く本人にとっても、優秀な人材を失う会社にとっても、大変もったいない状況です。そこで、医学やテクノロジーが大いに役立つことが期待されます。 現代の医学やテクノロジーは、メンタルヘルスの課題に対する理解と支援を飛躍的に進めています。例えば、早期診断や適切な治療法の提供により、メンタルヘルスの問題を抱える人々が適切なサポートを受けることが可能です。また、テクノロジーを利用したメンタルヘルスのモニタリングやリモートカウンセリングなど、手軽に利用できるサポート手段も増えています。 さらに、職場環境の改善やメンタルヘルスへの理解を深める教育プログラムの導入も重要です。これにより、メンタルヘルスの問題を抱える人々が安心して働ける環境が整い、彼らの能力を最大限に発揮できるようになります。 優秀な人材がメンタルヘルスの問題を克服し、活躍し続けるためには、個々の努力だけでなく、社会全体でのサポート体制の整備が不可欠です。医学やテクノロジーの力を借りて、より多くの人が心身ともに健康で充実した生活を送れるようになることが望まれています。 ネガティブ思考を断ち切る新技術とは? この分野に関して、ニューロテクノロジーが1つの解決手段として注目されており、中でも、ニューロフィードバックを用いた科学的な認知行動療法が提案されてきています。実際に、鬱に対して効果があるというエビデンスもいくつか出てきています。 鬱が深刻な人の特徴として、「反芻思考」というものがあります。これは「私は無能な人間だ」といったネガティブな思考が、本人の意思に反して無限にループしてしまうことです。このような思考は脳の中で自動的に行われるため、本人が止めたくても止められないのです。 皆さんの中にも、落ち込んだ時にネガティブな考えが頭から離れなくなってしまう経験をしたことがある人もいるでしょう。このような反芻思考を止める訓練を、ニューロフィードバックを使って行うことができるようになってきています。 ニューロフィードバックについては、こちらの記事でも紹介しています。 https://mag.viestyle.co.jp/neuro_feedback/ 認知の歪みを矯正してメンタル不調を克服! 他にも、ニューロフィードバックを使って、認知の歪みを治せるのではないかという研究をしたチームがあります。 認知の歪みとは、例えば10人中全員があなたのことを「可愛い」と言ってくれているのに、自分だけは自分のことを可愛いと思えないような現象です。目に映る対象は全員同じはずなのにこのようなことが起きるのは、脳の認知能力に歪みがあるからだと考えられています。 この研究では、被験者に「建物の写真」と「怖い顔をした人の写真」を50%ずつ重ねて見せます。健康な人は建物を見ようと思えばそれが目に入り、人の顔を見ようと思えばそれも見えるように、建物と人の顔の両方を認識できます。しかし、ネガティブモードに入ってしまっている人は、ネガティブな情報しか捉えることができません。 これを矯正するために、被験者が建物を見ているときと人の顔を見ているときの脳活動を学習させると、脳の情報を読み取ることで、被験者が建物と人の顔のどちらに注意を向けているのかを解読できます。被験者が50%ずつの写真を見ているときに、「建物を見ている時の脳活動を起こしてみましょう」と指示されると、ネガティブな情報が頭に入ってきても、それを矯正することで、次第にニュートラルにその写真を見られるようになります。 そのため、50%ずつの写真を見ている時に、「建物を見ている時の脳活動を起こしてみましょう」と言われると、ネガティブな情報が頭には入ってきてしまうのですが、頑張ってそれを矯正して、だんだんニュートラルにその写真を見れるようになってくるのです。 このような技術は、世界の見方や心の特性をニュートラルに矯正する新しい手段として注目されています。例えば、醜形恐怖症や神経性痩症などの患者が自分自身に対する見方をニューロフィードバックで中立的に矯正できれば、本人の負担が軽減されるかもしれません。 また、復職を希望する人々が復職に対して持っている歪んだ考えをトレーニングで矯正することができれば、彼らが再び活躍できる可能性も高まります。こうしたプロジェクトを立ち上げることで、メンタルヘルスの課題を抱える人々に対するサポートがさらに充実することが期待されます。 まとめ メンタル不調を抱えた人が社会復帰できる可能性は十分にあります。メンタルヘルスの問題で「一生働けなくなる」と思ってしまうのは、スティグマの一つです。 優秀な人材がメンタル不調で働けなくなることは、本人にとっても、企業にとっても大きな損失です。しかし、現代の医学やテクノロジー、特にニューロフィードバックを活用した科学的な認知行動療法により、症状の改善や認知の歪みの矯正が可能になっています。 メンタル不調を抱える人々が安心して働ける環境を整え、彼らの能力を最大限に発揮できるようにするためには、社会全体でのサポートが不可欠です。これにより、メンタルヘルスの問題を克服し、再び活躍するための道が開けるでしょう。 🎙ポッドキャスト番組情報 日常生活の素朴な悩みや疑問を脳科学の視点で解明していく番組です。横丁のようにあらゆるジャンルの疑問を取り上げ、脳科学と組み合わせてゆるっと深掘りしていき、お酒のツマミになるような話を聴くことができます。 番組名:ニューロ横丁〜酒のツマミになる脳の話〜 パーソナリティー:茨木 拓也(VIE 株式会社 最高脳科学責任者)/平野 清花 https://open.spotify.com/episode/58Pu4n97RIH0RSET5HqzWQ?si=Zo83bhg6RNiRlrWws5-J2g 次回 次回のコラムでは、『生活の質を高める睡眠』についてご紹介します。 https://mag.viestyle.co.jp/columm22/