【最新データで解説】日本のワークライフバランスの現状と課題とは?

「ワークライフバランス」という言葉が定着し、柔軟な働き方や休暇制度の整備が進む一方で、現場では「制度はあるのに活用しづらい」「業界や立場によって状況が違いすぎる」といったギャップも根強く残っています。

本記事では、最新の統計や調査をもとに、日本のワークライフバランスの今を多角的に読み解きながら、業界・世代別の傾向や今後の展望、企業と働き手に求められる意識の変化までを丁寧に解説します。

誰もが自分らしい働き方を選べる社会に向けて、一歩を踏み出すヒントをお届けします。

ワークライフバランスの「現状」とは?

ここ数年、企業やメディアで「ワークライフバランス」という言葉を耳にする機会が増えました。育児や介護と両立しながら働く人をサポートする制度が整ったり、リモートワークを導入する企業が増えたりと、働き方の多様化も進んでいます。

しかし、実際に「毎日、仕事とプライベートを両立できている」と感じている人はどれくらいいるのでしょうか。制度として存在していても、現場では十分に活用できていなかったり、「結局、仕事優先になってしまう」と感じている人も少ないはずです。

この記事では、最新のデータなどをもとにその実態を明らかにしていきますが、現状を正しく理解するために、まずは「ワークライフバランス」という言葉が何を意味するのか、基本的な定義から確認しておきましょう。

ワークライフバランスとは?簡単なおさらい

「ワークライフバランス(Work-Life Balance)」とは、仕事と私生活のどちらかに偏りすぎることなく、両方を大切にしながら生活できている状態を指します。

ここでの「ライフ」には、家族との時間や趣味、健康管理、学びなど、個人の人生全体が含まれています。

例えば、子育て中の人には柔軟な勤務制度が求められる一方、自己成長に時間を使いたい人には、残業の少ない働き方が重要になります。つまり、ワークライフバランスは誰にとっても同じ形ではなく、自分にとって“ちょうどいい働き方”を考えるための視点と言えるでしょう。

ワークライフバランスの言葉の意味や具体的な施策について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

日本におけるワークライフバランスの現状データ

日本におけるワークライフバランスの実現状況は、制度の普及や意識の高まりに反して、依然として多くの課題を抱えています。ここでは、労働時間や有給取得率といった客観的なデータ、そして働きやすさや満足度に関する調査結果をもとに、現状を具体的に見ていきます。

平均労働時間と有給取得率から見る現状(統計)

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」によれば、2023年における労働者1人平均の年間有給休暇付与日数は16.9日で、そのうち取得日数は11.0日、取得率は65.3%と報告されています。 この取得率は前年の62.1%から3.2ポイント上昇し、9年連続で上昇しています。

政府は2028年までに有給取得率を70%以上に引き上げることを目標としていますが、「周囲に気を遣って取りづらい」「業務量が減らない」といった職場環境の問題が依然として壁となっており、数値の改善が実感に結びついていないケースも少なくありません。

また、「完全週休2日制」を導入している企業は全体の56.7%にとどまり、いまだ4割以上の企業では週2日の休みが確保されていないのが現実です。

一方で、「完全週休3日制」を試験的に導入する企業も一部に現れ始めており、新しい働き方の選択肢として徐々に注目が集まってきています。導入率は0.3%とごくわずかですが、今後の柔軟な働き方の象徴として期待される制度のひとつです。

満足度や働きやすさに関する調査結果

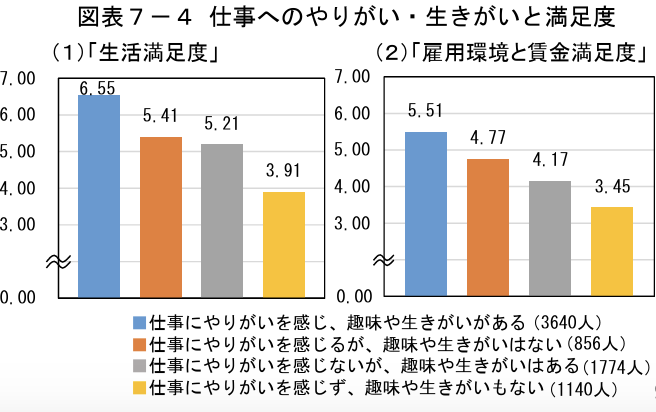

内閣府が実施した「満足度・生活の質に関する調査報告書(2023年)」では、仕事へのやりがいや、私生活の充実度が、生活全般の満足度や雇用環境への満足度に強く影響していることが明らかになりました。

具体的には、「仕事にやりがいを感じ、かつ趣味や生きがいがある人」の生活満足度は6.55点と最も高く、逆に「やりがいも生きがいも感じない人」は3.91点と、大きな開きがあります。雇用環境と賃金に対する満足度でも同様の傾向があり、それぞれ5.51点と3.45点という差が見られました。

この結果は、ワークライフバランスの実感は単なる制度や時間数ではなく、仕事と私生活の質そのものに深く関係していることを示しています。今後は「やりがい」や「生きがい」を育めるような働き方・職場づくりが、真の働きやすさを実現する鍵になると言えるでしょう。

業界・世代・性別で異なるワークライフバランスの実態

ワークライフバランスの実現度合いは、働く環境や世代・性別によっても大きく異なります。

たとえば、職種の特性上、どうしても長時間労働になりやすい業界や、育児や介護と仕事を両立したいけれど制度が整っていないなど、その背景にはさまざまな要因があります。

ここでは、業界ごとの労働環境の違い、そして世代・性別による価値観やニーズの違いに注目し、ワークライフバランスにおける格差の現状を整理していきます。

業界別に見るワークライフバランスの特徴と傾向

有給休暇の取得状況を見ると、業界ごとに明確な違いが見られます。

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」によると、宿泊業・飲食サービス業の有給取得率は51.0%と全業種中で最も低く、卸売業・小売業(60.6%)や建設業(60.7%)も全体平均の65.3%を下回っています。

これらの業界に共通するのは、人手不足や季節波動による業務の繁忙さ、交代制勤務が多いといった特性です。そのため、休暇を取りづらい雰囲気があり、「代わりがいない」「現場が回らない」といった理由から、有給取得が進みにくい実態があります。

一方で、製造業(70.4%)や電気・ガス・水道業(70.7%)は有給取得率が高めです。これらの業種は、工程管理が比較的整っており、業務の標準化やチーム内での代替体制が取りやすいといった特徴があります。また、企業規模が大きい場合が多く、制度運用が進んでいる点も要因と考えられます。

また、IT業界ではリモートワークやフレックス制度の導入が進んでおり、柔軟な働き方を実現しやすい環境が整ってきています。業務の多くがデジタルで完結しやすく、場所や時間にとらわれない働き方との相性が良いため、「仕事の合間に育児や家事をこなす」「通勤時間を削って自己研鑽に充てる」といったライフスタイルの選択肢も広がっています。

反対に医療・介護業界はシフト勤務・夜勤などが多く、肉体的・精神的な負担がワークライフバランスに影響を与える構造的課題を抱えています。

世代や性別で異なる「理想の働き方」

ワークライフバランスに対する考え方や優先順位は、世代や性別によって大きく異なります。

たとえば、30〜40代の男性は、子育てや介護といった家庭責任が増えるタイミングと仕事の責任が重くなる時期が重なり、「時間的なゆとりがほしい」というニーズが高まる傾向があります。特にフルタイム勤務の中で家庭との両立に悩む声が多く、柔軟な勤務制度や在宅勤務の整備が求められています。

一方、女性の場合は妊娠・出産・育児といったライフイベントによるキャリアの分断が課題です。出産を機に離職せざるを得ないケースや、非正規雇用への転換が多く、「時間だけでなく柔軟性のある働き方」を重視する傾向が見られます。

また、若年層では「仕事中心」よりも「生活とのバランス」を重視する意識が強く、企業選びの段階で「ワークライフバランスの良さ」を重視する傾向も顕著です。

こうしたニーズの違いに応じて、多様な働き方の選択肢を用意することが、今後ますます重要になっていくでしょう。

ワークライフバランス改善の取り組み事例

ここまでで見てきたように、業界や属性によってワークライフバランスの実現状況にはさまざまな差があります。では、実際にそれを改善するために、企業はどのような取り組みを行っているのでしょうか?

本記事では事例の詳細な紹介は割愛しますが、実践的な企業事例をまとめた以下の記事をあわせてご覧いただくことで、より具体的なイメージを持っていただけるはずです。

制度、意識、企業文化──3つの視点で考えるワークライフバランス

ここまで見てきたように、ワークライフバランスには業界・属性による差や、制度と実態のギャップといった多くの課題があります。

今後さらにバランスを整えていくためには、国・個人・企業の三者がそれぞれの立場から取り組む必要があります。

政府が進める育児と仕事の両立支援

政府は、少子化対策と持続可能な労働力確保の観点から、育児と仕事の両立を支える制度の拡充を加速させています。

2022年には改正育児・介護休業法が施行され、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。これにより、子の出生後8週間以内に最大4週間まで育休を2回に分けて取得できるようになり、特に男性の育児参加を後押しする内容となっています。

また、短時間勤務制度やテレワークの活用など、育児期・介護期における柔軟な働き方の制度化も拡大中です。

こうした施策により、育児や介護といったライフイベントとキャリア形成の両立が、個人任せではなく社会全体の課題として捉えられるようになりつつあります。

制度を活かせる職場文化と個人のマインド

柔軟な勤務制度や育休取得支援などの環境整備が進む一方で、制度があっても十分に活用できていない現場があるのも事実です。

たとえば、「他の人に負担がかかるかもしれない」「休暇を申請すると周囲に気を使う」といった理由で、制度が実際に活用されないケースも少なくありません。

特に管理職層や中堅社員の中には、“自分は休まなくて当然”という強い責任感を持ち続けている人も多く、結果として若手が制度を使いにくくなる見えないプレッシャーにつながることもあります。

これからは、「制度を使う=わがまま」ではなく、制度は自分と周囲の働きやすさを両立させる手段であるという認識を持つことが重要です。

ワークライフバランスは企業が与えるものではなく、一人ひとりが選び取り、支え合ってつくっていく文化へと進化していく必要があります。

企業に求められる「制度+環境」づくり

ワークライフバランスを実現するには、制度を「整える」だけでなく、「使いやすい環境をつくる」ことが企業に求められます。

たとえば、育休や時短勤務などの制度があっても、職場の雰囲気や上司・同僚の理解がなければ使いづらいと感じる人も少なくありません。

制度が活用されるには、業務をチームで分担できる仕組みや、管理職の意識づけが不可欠です。また、制度を利用する人だけでなく、周囲で支える人の貢献も正当に評価される仕組みがあると、チーム全体で前向きに取り組みやすくなります。

企業には、社員一人ひとりが自分に合った働き方を選び、安心して働き続けられる職場環境を整える役割があるのです。

ワークライフバランスの「今」を知り、次の一歩へ

ワークライフバランスは、制度やルールだけでなく、「どう働き、どう生きたいか」を自分自身で選ぶための考え方です。

日本社会では徐々に環境が整いつつありますが、実際の使いやすさや意識の面では、まだ発展途上です。働く人一人ひとりが納得できる働き方を実現するために、今ある制度を知り、活かし、そして周囲と支え合いながら前に進んでいくことが大切です。

WRITER

NeuroTech Magazine編集部

BrainTech Magazine編集部のアカウントです。

運営するVIE株式会社は、「Live Connected, Feel the Life~」をミッションに、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。

一覧ページへ戻る